カリタス東京ニュース

カリタス東京ニュース 2025年3月号

2025年02月20日

目次

インフォーメーション

カトリック東京部落と人権の会主催 公開学習会

テーマ

「 いばらの冠 と 福音 」~多摩地域の部落の歴史から学ぶ~

講師

水野松男牧師 (NCC部落差別問題委員会)

日時

2025年 3月15日 (土) 10:00~12:00 (受付9:30)

会場

聖イグナチオ麹町教会 信徒会館アルぺホール

(JR・地下鉄丸の内線・南北線 四ツ谷駅下車 麹町口徒歩2分)

日本の文化の重要な役割を歴史的に担い続けてきた人々が自尊できる社会を、どのようにわたしたちは創りだしていけるのでしょうか、 問われています。ご一緒に考えてみませんか?

資料代

500円

愛の奉仕活動の紹介コーナー

「東京サレジオ学園」訪問レポート

今回は東京都小平市にある児童養護施設東京サレジオ学園を訪問しました。東京サレジオ学園はサレジオ会を母体とする社会福祉法人東京サレジオ学園が運営しています。サレジオ会は1859年にイタリアで青少年、特に貧しく不利な立場にいる青少年のために生涯を捧げて働いていたヨハネ・ボスコ神父のもとに共同体が作られて、その共同体が柔和の聖人である聖フランシスコ・サレジオを手本と選び、その名が付けられた修道会です。現在、サレジオ会は世界130カ国以上に広がり、1万4000人の会員を有する修道会となっています。

東京サレジオ学園は小平市の武蔵野の原風景が残る5000坪という広い敷地の中にあって、周囲にはサレジオ小中学校、学芸大学、電波研究所といった施設が隣接しています。

当日は、就職が決まって園から独り立ちをする青年を皆で見送る式があり、その式を挟んで、園長の田村神父様にインタビューにお答えいただきました。

広場を囲む様に園舎が建てられています。

正面にお御堂がありそれに連なる様に園舎が建てられています。

田村神父様は日本カトリック児童施設協会の関東ブロックの責任者をされていますが、まず児童福祉施設の種別と役割について教えていただけますか。

児童福祉施設というと保育園も入りますが、主に社会的養護の役割という観点に絞ると、児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム、母子生活支援施設等があります。原則として3歳未満の乳幼児が乳児院、3歳から高校卒業もしくは18歳までの児童が児童養護施設、15歳以上で働いている子どもが自立援助ホームというのが基本となります。子どもの状況に応じて環境を選択できるよう何度も制度改革が行われ、乳児院で状況に応じて幼稚園までいられる場合があります。また、児童養護施設でも場合によっては高校卒業後も20歳まで、最近では20歳を過ぎても継続していられるようなシステムも出来ています。しかし、現実的には高校卒業もしくは20歳で卒園する児童がほとんどです。また、自立援助ホームでもその子どもの状況によっては働いていなくても入所できるようになってきていて、児童養護施設と重なる部分がかなりあります。この二つの施設の大きな違いは、児童養護施設では20歳以上の場合を除いて基本的に児童相談所の措置対象で公費ですが、自立援助ホームでは入所者と施設の契約となり基本的に入所者が払う費用が発生することです。母子生活支援施設はお母さんと子どもが一緒に短期的に生活する施設です。その他に、施設数的には少ないですが専門的な施設として、児童心理治療施設や児童自立支援施設があります。

インタビューにお答えいただいている田村園長です。

戦後の日本の児童福祉政策の発展にカトリック系の施設が大きな役割を持ったとのことですが。

終戦直後、日本全土が荒廃し国自体が立ちいかなくなり、戦争で親を失い、あるいは親が病気・失業で育児を受けられない児童が東京の上野を始め全国のあちらこちらに多数いました。この現状を日本にいた修道会の神父・シスターが見て、公的な制度や支援が期待できない中で、本国に寄付を募り、これらの子どもたちの面倒を見るようになりました。その後、これらカトリック系の施設からも様々な提言をおこない、児童福祉の制度が徐々に整備されていくようになりました。また、戦前における日本の児童福祉施設は一般的には石井十次氏が始めたと言われていますが、現存するものとしては実はそれよりも古く長崎の浦上でシスター方が浦上養育院の活動をしていました。さらに、自立援助ホームはサレジオ会で児童養護に携わっていた長谷場先生が、児童養護施設を中卒で卒園した後に児童が苦労しているのを見て、卒園者に住む場所と技術を教える場を提供する施設として始めたのがその原型となっています。

サレジオ会が東京サレジオ学園を終戦直後の1946年に練馬区高松で事業を始めた経緯とその後について教えていただけますか。

戦後直後の1946年にタシナリ神父様が当時の管区長チマッティ神父様と相談して、上野などの路上に住んでいた身寄りのない子どもたちを練馬の高松にあった米軍の宿舎を借りて生活の面倒を見るようになったのが東京サレジオ学園の始まりです。1947年に小平にあった旧陸軍の土地を入手して移転しました。入園してきた児童たちは当初は小平の公立学校に通うことを考えていました。しかし、多い時には児童数が250名となり当時の公立学校では対応が難しく、独自の小中学校を作ることになりました。その結果、当時の東京サレジオ学園は大きな建物の中に教室と居住スペース、さらにはお御堂が併設する全寮制の学校みたいな形となっていて、子どもたちの世話はサレジオ会司祭・修道士・神学生、それとイエスのカリタス会のシスターがしていました。当時の学園生活は農業や木工等の作業もあり修道会の生活のようだったそうです。この施設を1987年に学校を分離し、児童養護施設の隣にある現在のサレジオ小・中学校となっています。当初、児童は施設から隣の学校に通っていましたが、家庭的養護を目指すのにそれでは分けた意味がないということで、児童は基本的に地元の公立学校に通うことになりました。

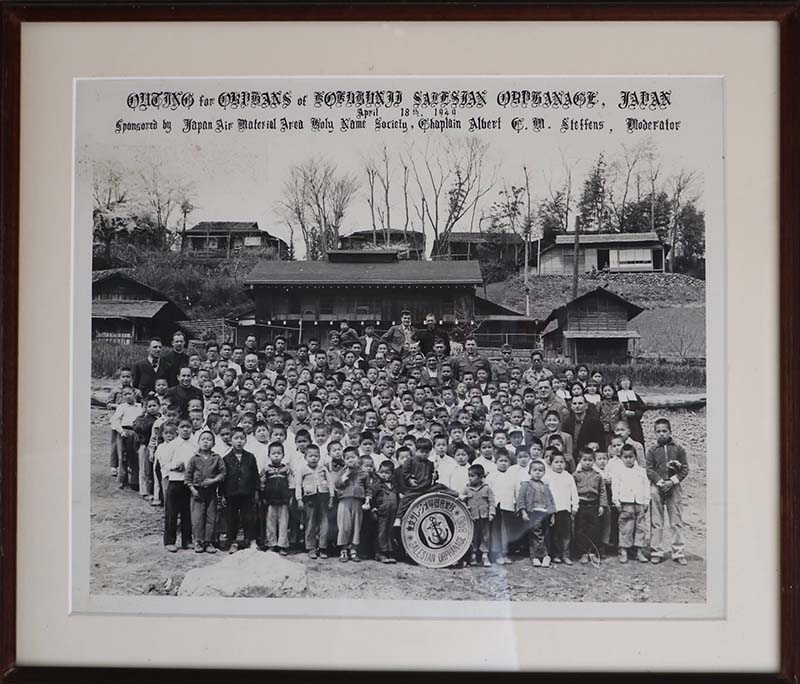

設立当初の集合写真です。

林の奥にあるのが隣接するサレジオ小学校の校舎です。

サレジオ中学校の校舎です。

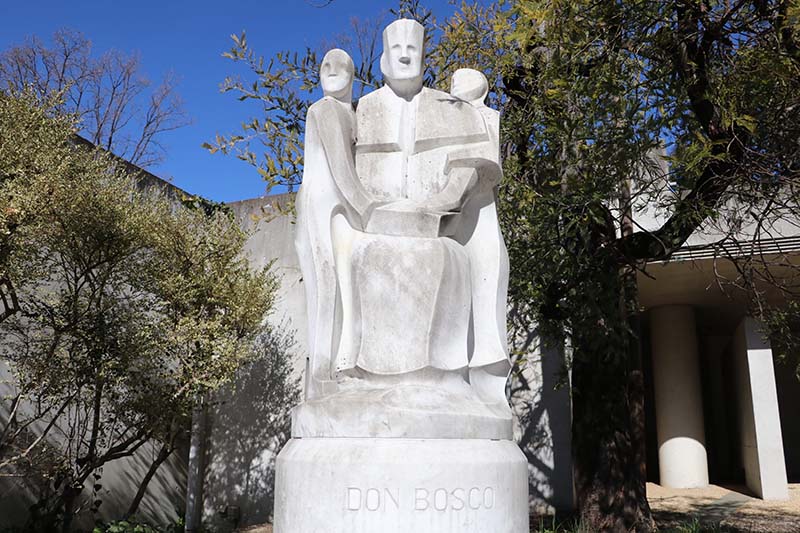

このようなサレジオ会の活動とドン・ボスコとの関係を教えていただけますか。

ドン・ボスコは早くに父親を亡くして少年時代に苦労をして司祭になりました。ある時、連れられて行った少年刑務所で青少年が置かれた劣悪な実態を知り、厳しい労働環境や貧困が溢れている状況に対して、青少年に適切な養育環境や教育が必要であると考えました。そして、彼は困難な状況にある青少年に共同の生活と教育の環境を作り一緒に生活をし、職業訓練までして社会に送り出すということをしていました。初期の私たちの取り組みは、ドン・ボスコがイタリアで行ってきた活動そのものだと言えます。

サレジオ学園は児童養護施設として規模が大きいと聞いています。そして、素晴らしい自然環境の中にあって、施設の建て替えも進めていると聞きますが、施設の概要と児童数について教えてください。

現在の定員は98名で、東京都の民間施設の中でも2番目に定員が多い施設となります。敷地は約1万5千坪で8棟の子どもたちの居住する家(園舎)があります。この敷地以外に小平市、稲城市、国分寺市に合わせて6つのグループホームがあります。この本園の園舎には11名から6名の児童が住んでいます。現在、行政の方針に従って1施設の規模を30名以下に抑える為に、敷地の行政区境で東京サレジオ学園小平と東京サレジオ学園小金井に施設を分ける計画をしていています。ちょうど園舎の老朽化に伴う建て替えと合わせてこの計画をおこなっていて、完成すれば各施設に5棟ずつの園舎が建ち、各棟とも基準の6名となります。この敷地の中には管理棟、お御堂、集会室、厨房もあります。

ナザレの舎の集会室の奥にお御堂が見えています

お御堂の正面です。

高校生が生活する胡桃舎(くるみのいえ)です。

6名が住む予定の建築中の園舎です。

建設中の東京サレジオ学園小金井の管理棟です。

当初から分散した園舎だったのですか。

1987年に全面的に建て替えた時から、7つの園舎にある少人数で分散して居住するという現在の施設の形となりました。これは、ヨーロッパに視察に行った村上神父様や野口神父様が、終戦後とは異なり児童の背景にある問題が貧困だけではなく複雑化した家庭環境が多くなるので、家庭環境に近い少人数での養育が必要になると考えたことによるもので、集約的な施設が全盛の時代に画期的なものでした。

1987年に建設された園舎です。

施設にいる子どもたちについてお伺いします。まず、どのような理由で、どのような経過をたどってこの施設に来るのでしょうか。

ここに来る児童は児童相談所経由で来ることになります。前に述べたように、かつては両親がいなくて貧困という理由が圧倒的でしたが、1980年代以降は家庭環境によるものが増加してきています。例えば親が精神的にダウンして育児が出来ないケース、親自身が虐待やネグレクトを受けて育った為に子どもの育て方がわからないというケース、さらにはDVや離婚によってサポート環境が全くないシングルマザーのケース等があります。特に、経済優先の現代ではシングルマザーは働かないと子育てできません。しかし、小さい子を持つほど一般的には正社員にはなれず、パートや派遣といった不安定で低賃金な非正規で働かざるを得なくなります。その様な環境で子育てを一人でしていて夜泣き等で疲れ果てて怒鳴ってしまうと、隣人に虐待として通報されることになります。さらに子どもがある程度大きくなり、家庭内暴力や非行があると一人では対処できなくなって相談に来るケースがあります。裕福な家庭でも親の過度な期待で教育虐待のような扱いを受けて、耐えられずに家庭内暴力を起こしてここに来る児童もいます。今では、親や親戚が全くいないというケースは稀になっていて、問題の根底には貧困や社会的な孤立の問題が潜んでいると思います。

近年、ここに来る子どもにどのような変化がありますか。

虐待等でトラウマを抱えている児童がここに来るケースが増えています。これらの児童は人との関係を正常に結べなくなり、彼らの中には暴力を受け続ける不安定な環境が当たり前で、安定した環境はいつか壊れるかもしれない不安なものとなり、自ら安定的な環境を壊そうとしてしまう子どもがいます。不登校になるのもこのトラウマの一つの現れである場合があると思います。彼らは集団生活で安心感が得られず、学校に行っても少しのことで不安になってしまいます。トラウマ反応としてフラッシュバックが起きて学校に行けなくなる子もいます。また、最近では、虐待で脳機能に障害を受けて発達障害となっている子どもたちが多くなりました。さらに知的なグレーゾーンの子どもも一定数います。

子どもたちは毎日どのように生活をしているのですか。

子どもたちの日常生活は施設以外の子どもたちと同じように、朝ご飯を食べて、学校に行って、放課後には塾に通う子やお稽古事に通う子もいます。子どもたちが友達の家に行き来して、園に友達が遊びに来て園庭でサッカーをやっていることもあります。

園全体として子どもが伸び伸びと生活できるように、生活のルールみたいなものは決めていませんし、門限も決めていませんが、各園舎でだいたい夕ご飯までには帰ってくるという決まりにしています。子どもの必要に応じてお弁当も職員が作ります。お弁当作りや洗濯は高校生になれば自分でやれるという意見もありますが、私たちはあえて職員がやるようにしています。それは、彼らは生育環境の中で人に何かをしてもらったという経験が圧倒的に少なく、マイナスからのスタートになるので、ここではそれを取り戻すべく家庭で親がやっていることは施設でも同じように職員が世話をするようにしています。学校に行けない子どもの場合は個別にさまざまな対応をしています。職員は学校の保護者会に行ったり、授業参観に行ったりもします。

食事も家庭的な雰囲気を大切にしようとしています。毎食のメニュー決めと食材の調達は一括で管理栄養士がしますが、調理は各園舎で職員が行なっています。メニューも日曜日は各園舎で決めるようにしています。グループホームでは毎日各園舎でメニューも買い出しも自分たちでしています。

一つの園舎は家庭の兄弟と同じ様に様々な年齢の児童で構成されていて、高校生で希望する人は高校生だけの園舎で生活をしています。

園舎の中の食堂となります。

広い中庭では職員と子どもがサッカーをしていました。

職員の方が子どもとの関わり合いの中で大切にしていること、また、苦労していることはどのようなところですか。

ドン・ボスコの教えのように、子どもたち一人一人が自分は愛されているのだと思ってもらえるようにしたいと考えています。とはいえ、トラウマを抱えるような逆境体験をしている子どもに関わることは難しいことです。しかし、大切なことは子どもを中心に置き、子どもの自尊感を大切にして徹底して彼らに寄り添うようにしています。その中で、私たちが気をつけていることは「大人の正しさを子どもに当てはめない」ということです。例えば、学校に行くことは「それが世間の常識」だからではなく、「その子にとって今何が大切なのか」という観点から判断するということです。

かつては何百人の子どもの面倒をみなければならず、子ども一人ひとりのエネルギーも高くて外での喧嘩や非行に対応するという苦労がありました。しかし、現在では児童の数は減りましたが、一人一人の状況が複雑化して統一性がなく、内に引きこもる傾向があり、虐待によるトラウマとか精神医学的なケアも必要なケースも増えて苦労の中身が変わってきたと思います。

高校を卒業して、ここを卒園した後の子どもたちの進学、就職の状況はいかがでしょうか。

児童が高校を卒業した後は、ここを出て一人暮らしをして大学や職場に通うことになります。しかし、本人が一人暮しを心配し、我々から見ても難しいと思う時は児童相談所の許可を得てここに残ることも可能です。大学に行く場合は奨学金がいろいろ出るので、貯金が無くても大学へ行く資金は支援を受けることができます。東京都では引越し費用、家賃の補助も条件はありますが受けることができます。これらを受けた場合、アルバイトして稼ぐお金は自分のために使うことができます。この為、以前は児童の進路が進学と就職が半々でしたが、現在は進学する児童の方が多くなっています。

全体の1割弱がいわゆる知的なグレーゾーンの児童で、特別支援学級を出た後は障害者のグループホームや通勤寮に行くことになります。

お御堂のパイプオルガンです。

卒園後に問題を抱えてしまった子どもたちに施設としてどのようにサポートするのでしょうか。

卒園後就職し、あるいは進学して卒業後に就職して社会で活躍している卒園生は数多く居ます。一方、たまに大学に進学したが友達関係や授業に興味を失ったりして行けなくなり、就職もできずに奨学金を打ち切られる等生活が困難な状況になってしまう子どももいます。この様な場合、施設の方で金銭的な立替をしたり、入院の世話をしたり、経済的に立ち行かなくなった場合には社会保障につなげるサポートをします。通常、最後までここに居た児童については卒園後も私たちが家庭の役割を負うことになります。最近では、卒園後は困った場合に職員と個人的に連絡を取ってくるようになりました。そのように相談できる関係性を在園している時から職員が課題を一緒に解決したりして作るようにしています。

ドン・ボスコの像が入り口に設置してあります。

地域社会や小教区との繋がりはどのようなものがあるのですか。

地域の小平第三小学校とは児童数の多かった頃から強い繋がりがあります。定員が少なくなった現在でも、定期的に年3回、年度始まりは先生がこちらを訪問して施設を見学してもらい、後はこちらから伺ったりしています。中学校でも回数は少ないですが行き来をしています。また、東京サレジオ学園の園長と主任がPTA活動に参加もしています。さらに、地域では青少年対策協議会のメンバーに入っていて、地域のお祭りにも参加しています。国分寺市とか稲城市のグループホームもそれぞれの自治体と繋がるようにしています。市の審議会にも意見を述べたりをしています。

小教区との繋がりとして、小平教会には時々ミサにも行っており、寄付等の様々な支援を受けています。また、調布教会からもバザーの収益金から寄付をいただいています。

現在直面している課題としてどのようなものがありますか。

グループホームでの少人数毎の養育等による職員の増加で、若い職員が増えていきます。おかげさまで毎年10名程度の新しい職員を採用できています。そんな中で、比較的若い職員からマニュアルを作ってもらいたいという希望がありましたが、ベテランの職員は今までの経験を重視して子ども一人ひとりに向き合い臨機応変に、時には時間を忘れて子どもに寄り添ってきたことから、定型的な対応を求めるマニュアルはあえて作成しませんでした。働き方改革が提唱される現在、ベテラン職員がネット情報やマニュアルを重視する世代の職員に対して、サレジオの理念に則って、日常生活においては勤務時間の範囲内で子ども中心に関わり合い、必要とされる時には全力で関わることの意味をどの様にして伝えられるかという課題があります。そして、今後これらの課題にしっかりと答えてくれる人材を採用していけるか、また、ベテラン職員と若い職員のギャップをどのようにすべきか等の課題もあります。

園内の小道にマリア像が置かれています。

児童養護施設の施設長として、仕事をしていて良かった思う瞬間はどのようなときですか。

今日の引っ越しの見送りの場面でベテラン職員が目頭を押さえていました。卒園生がここを巣立っていく姿を見たり、不登校の子どもが学校にいけるようになったり、就職決定や結婚の報告にくる等、その子どもの成長に立ち会えた時に喜びを感じます。特に毎年、卒園生の激励会で卒園する子どもの挨拶を聞きながら、小さかった時からその子と関わった様々な場面がまぶたによぎる時、本当にやっていて良かったと思います。子どもの人生に関わることで自分も人として育ててもらっていると、この歳になっても感じています。

「神の御摂理修道女会こころの相談支援」訪問レポート

今回は東京都目黒区中目黒にある「神の御摂理修道女会」を訪問して同会の『こころの相談支援』の活動について担当しているシスター関口にお会いしてお話を伺いました。「神の御摂理修道女会」の中目黒修道院は東急東横線の中目黒駅から歩いて10分程の閑静な住宅街の一角にあります。

修道会の入り口から教会をみたところです。

まず母体となっている「神の御摂理修道女会」について教えてください。

神の御摂理修道女会は、尊者マザーアントニナ・ミルスカによって1856年にポーランドで設立されました。子どもたち、孤児たち、道徳面・教育面でなおざりにされている女性たちに、思いやりというキリスト教的な方法をもって教育することを特別の目的としています。設立の当時、ポーランドは周辺国から侵略を受けて、戦火の中でたくさんの孤児や女性たちが搾取や犯罪の危険にさらされていました。マザーミルスカ自身幼い時に両親を亡くし自ら孤児としての苦しみを経験しており、この孤児たちに将来自立した生活ができる様に職業訓練を伴う教育施設を作ることから修道会の活動を始めました。様々な福祉施設を設立してきましたが、活動地域がソ連領となり、施設の多くが国家に接収されて、障碍者施設の運営のみに制限されることを経験しました。現在では、ポーランドをはじめ、日本、スイス、ウクライナ、カメルーンの各地でシスターが幼児教育施設や福祉施設などで奉仕しています。

1976年に4人のシスターが来日し、サレジオ会の管区本部での奉仕を経て、大阪教区の幼稚園でシスターが働き始めたのが日本での活動の始まりです。東京の中目黒修道院はフランシスコ会の修道院を譲り受けたもので、当時ドイツ人司祭がいらっしゃったので、今でもドイツ人のコミュニティーがこの敷地内の教会でミサを捧げています。

日本では、東京教区と大阪教区の2か所に修道院があります。現在8名のシスターが、日々の祈りと共同生活をしながら、幼児教育や困難を抱える若年女性を支援する活動に従事しています。

中目黒修道院の建物になります。

聖堂内部です。

修道会の活動としてはどのようなものがありますか。

中目黒修道院では、2名のシスターは都内のカトリック幼稚園と教会学校で活動をしています。その他、創立当初の修道会のカリスマである困難を抱えた若年女性の支援に携われたらという思いをシスターたちが持っていて、どうすれば良いかを考えていました。ちょうどその時、15年程前ですが、DV被害女性のシェルターから、入居している外国人女性の通訳の依頼があり、その様な施設があることを知って早速そこのお手伝いをする様になりました。現在も同じシェルターで1名のシスターが奉仕を続けています。それと前後して、中央協議会の「女性と子どもの権利の擁護に関するデスク」の研修会で人身取引についてNPO法人の方が講演するのを聞いて、その団体を通じて性的搾取をされている若年女性を支援する活動にシスターたちが関わる様になりました。今は、歌舞伎町のトー横キッズをはじめ性的搾取に遭っている若年女性たちの支援をしているNPO法人の活動に2名が参加しています。私もデジタル性暴力被害者等の相談員として毎週3日活動しています。

『こころの相談支援』を始められた経緯について教えてください。

私は修道会入会後、修練期に入る前に幼稚園教諭免許を取得して、初誓願以降は修道会が関わっていた大阪教区の幾つかの幼稚園で働いてきました。その後、東京のサレジオ幼稚園で子どもたちに「かみさまのおはなし」をすることになり中目黒の修道院に来ました。

修道院で生活をしていると、様々な方から電話がかかってきて相談を受けることがあります。その中で、精神的に苦しんでいる方からのお電話を受けるケースが時々あり、自分として背景にある精神的な問題について理解していれば、もっと適切に対応できるのではと考え心理の勉強をしたいと思い始めました。ちょうどその頃に、修道会の総長が修道院を訪れる機会があって、総長にその希望を伝えたところ、大学に編入して学びなさいと許可が出されました。大学の通信教育で心理を学び無事卒業できましたが、総長から更に大学院へ行って資格も取ったらと後押しされました。その後大学院の入学試験を受けて、夜間の大学院へ通い修士課程を修了し、臨床心理士、公認心理師の資格試験を受けて資格を取りました。

10年前に資格を取得した頃、修道院の建て替えの計画が進んでいて、新しい建物の一部を心理相談ができるようにしてもらって、病院で勤務をしながらこの相談室を始めました。

カトリック教会にあまり心理相談の窓口はありませんが、修道会に様々な方から電話がかかってくることから、専門的知識を持ったシスターが対応する相談室があれば良いと考えました。

インタビューにお答えいただいているSr.関口です。

『こころの相談支援』の活動内容について説明してください。

開設当初から、相談室の広告を東京教区ニュースのVIVIDとカトリック教会情報ハンドブックに掲載してもらっています。相談に来られる方は、特にVIVIDを見て電話をしてこられる場合が殆どです。相談を希望される方からの電話は、開設当初から現在までコンスタントにあります。

ここでは、まず電話で問い合わせをしていただき、その時にお名前とおおよその話を伺います。そして、カウンセリングの枠組みとして、時間と場所の説明及び料金が自由献金である旨を伝えます。原則として対面で会うのはここの相談室になりますが、身体が御不自由等の事情がある場合は他の方法を検討します。相談日は月曜日と土曜日で時間は1回原則50分となっています。当日はお会いしてカウンセリングや相談をすることになります。この10年間の新規の相談者数はおおよそ一定しています。教区ニュースのVIVIDで初めて見ましたと言われる方が多く、普段は気にも留めなかった告知が自ら問題を抱えた時に目に入るのだと思います。困難にある人に神様が教会を通して、ここに招いてくださるのだと考えています。

修道院内の談話室です。

落ち着いた雰囲気の相談室です。

どのような方のどのような相談が多いのですか。

相談はご本人の相談が多いですが、関係する方の相談の場合もあります。相談内容は他のカウンセリングと同じだと思いますが、VIVIDを見て来られる方が多いことから、相談者はキリスト教の信仰を持っている人が殆どです。その点がかなり明確なのが他のカウンセリングとは異なるところかもしれません。相談をしていてもその方の信仰にかかわる領域に話がいくことがあります。信仰の話は一般のカウンセリングでは口にしにくい場合もあるようなので、安心して話していただけるという特徴があると思います。相談者によっては、霊的同伴という意味合いを持つことがあります。

他の教区内の他の支援グループとのつながりはいかがですか。

シェルター等の他の活動では若干繋がりがありますが、相談室自体では特に繋がりはありません。支援グループの繋がりとは違いますが、カトリック教会の場合、教会自体に横のつながりがあるので、教区外の地区からも相談者が来られているということがあります。

修道院入り口の名盤にはカトリック聖ミカエル教会の名が刻まれています

今、活動としてやってみたいことはなにかありますか。

私が高校生の頃、ミサが終わった後に教会の中で誰かと話したいと思っていたことがあります。それは、みことばの分かち合いとも違う、互いに人としての話を聞いてもらえる場所が欲しかったのです。この思いがあって、それとは少し違いますが、5年前に話のテーマを特に定めない「中目黒エンカウンターグループ」を開始しました。エンカウンターではファシリテーターが必要になりますが、ちょうど一緒にやっていただける信徒の方が見つかり、年に2-3回開催しています。一般的にエンカウンターの場合は泊まりで行うことも多いので、今後泊まりのグループを行いたいという希望があります。現在、大学院の時からの恩師にも相談していて、将来的に教会の人に呼びかけができればいいなと思っています。

活動をやっていて良かったと思う時はどんな時ですか。

活動をはじめてみて、今まで様々な方とお会いして話を聴く時間をいただきました。今日まで活動が続いていて、主が望んでいたことをやって来られたのかなと今回振り返ることができて、このような活動をやっていて良かったと思います。相談件数も私が対応できるようにうまく神様が配分をしてくださっているように感じています。

カリタス東京活動報告

世界病者の日ミサと教区内愛の奉仕活動団体の集いを実施しました

世界病者の日のミサ

2月11日(火・祝日)世界病者の日、午後2時から東京カテドラル聖マリア大聖堂で世界病者の日のミサが行われました。主催はカトリック東京大司教区ですが、運営をカリタス東京が担当して実施しました。主司式は菊地功枢機卿で、医療施設・社会福祉施設関係者、小教区の奉仕活動グループの方々、障がいの当事者の方々など約300人が参加しました。当日は、要約筆記と手話通訳、さらに点字のミサ式次第も準備しました。また、病床にあってミサに参加できない方のために、YouTubeでも配信しました。

菊地枢機卿は、説教の中で「この数年間、世界は感染症の暗闇に包まれ、またその最中にウクライナやガザなどで武力による紛争が発生し、不安の暗闇の中で明るい未来が見通せない状況にあります。その中にあって、希望を口にすることは簡単でも、それを心の底から感じることには困難さがあります。不安が増す中で、自分の身を守りたいという思いが社会を利己主義の蔓延する場とし、世界から寛容さを奪い去っていきました。人は他者を簡単に裁くようになり、互いに支え合い助けあうことにも消極的になり、いのちは暴力にさらされ、希望ではなく絶望が支配するようになってしまいました。

教会はその中にあって、愛である神のうちに希望は確実に存在し、忍耐強く困難に耐え、神の計画の実現を待ち続けることの重要さを示そうとしています。ともに歩み、互いの声に耳を傾けあい、互いに祈りあい、聖霊の導きをともに識別することで、希望の源である神に向かって歩み続けようと呼びかけています。裁きではなく許しを、排除ではなく受容を、暴力ではなく愛を、教会はこの世界で具体的に証ししようとしています。

はたしてわたしたち教会は、希望を具体的に生き、示す存在となっているでしょうか。神にこそ真の希望があるのだと、証ししているものでしょうか。それとも希望を絶望と諦めの暗闇に閉じ込めてしまっているのでしょうか。」と呼びかけられました。

教区内愛の奉仕活動団体の集い

世界病者の日のミサの後、関口会館ケルンホールにて東京教区内で愛の奉仕に取組む団体やグループの集いを開催しました。昨年に続いて3回目の開催となりますが、医療機関、高齢者施設、児童養護施設、生活困窮者支援団体・グループ、外国人支援団体、障がい者支援団体と会員の方々など約40団体・グループから約110名の方々にご参加いただきました。菊地枢機卿は挨拶の中で「皆さんの団体・グループはすでにすばらしい活動を行われていますが、このような交流の場をとおしてお互いに知り合い連携しながら取組を進めていっていただきたい。」、「神様から与えられた尊いいのち、すべてのいのちを守るために、皆様の今後の活動に期待しています。」と述べられました。