カリタス東京ニュース

カリタス東京ニュース2025年8月・9月号

2025年07月22日

インフォーメーション

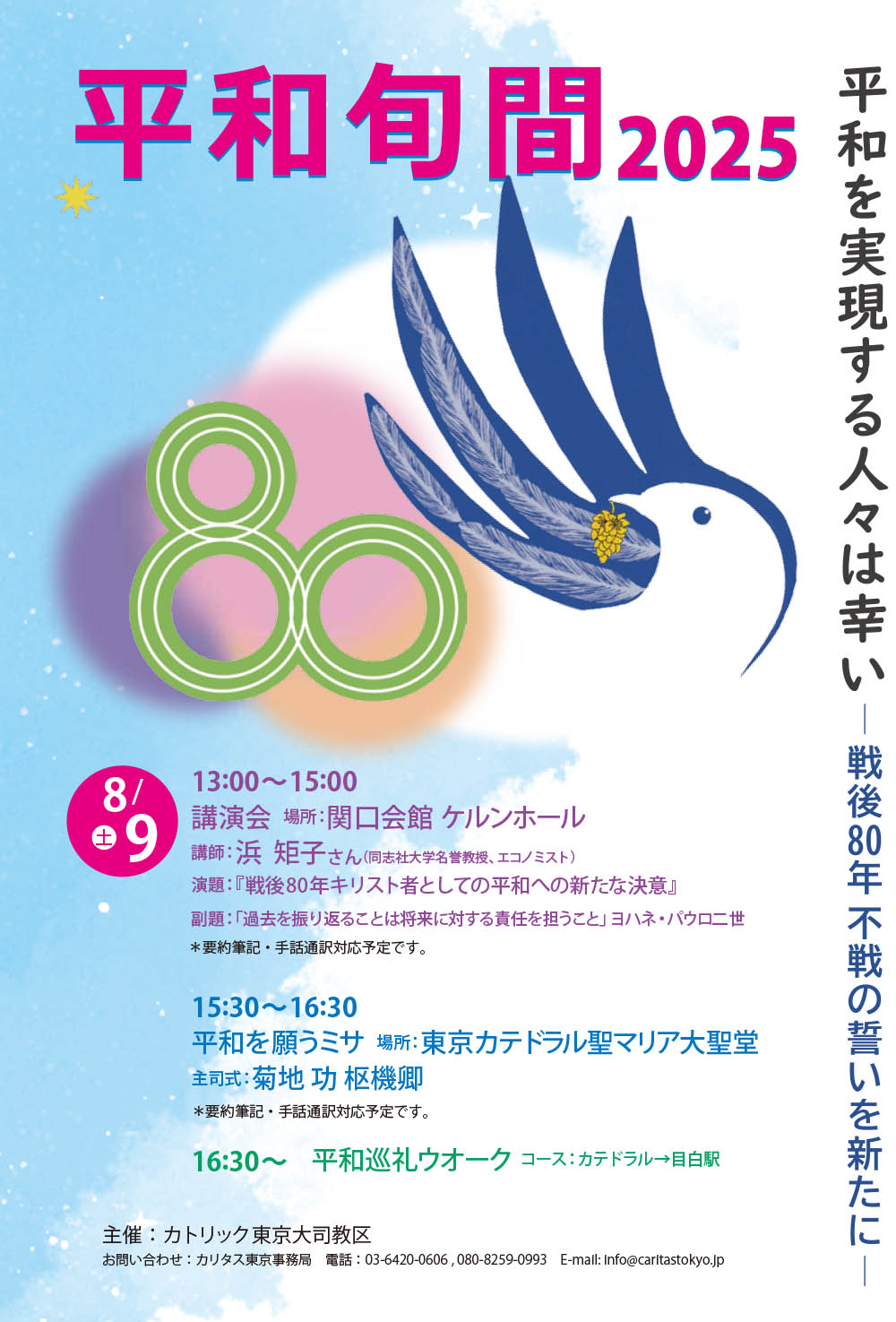

2025年 東京教区平和旬間行事

テーマ「平和を実現する人々は幸い 戦後80年 不戦の誓いを新たに」

2025年8月9日(土)

講演会

13時~15時 ケルンホールにて

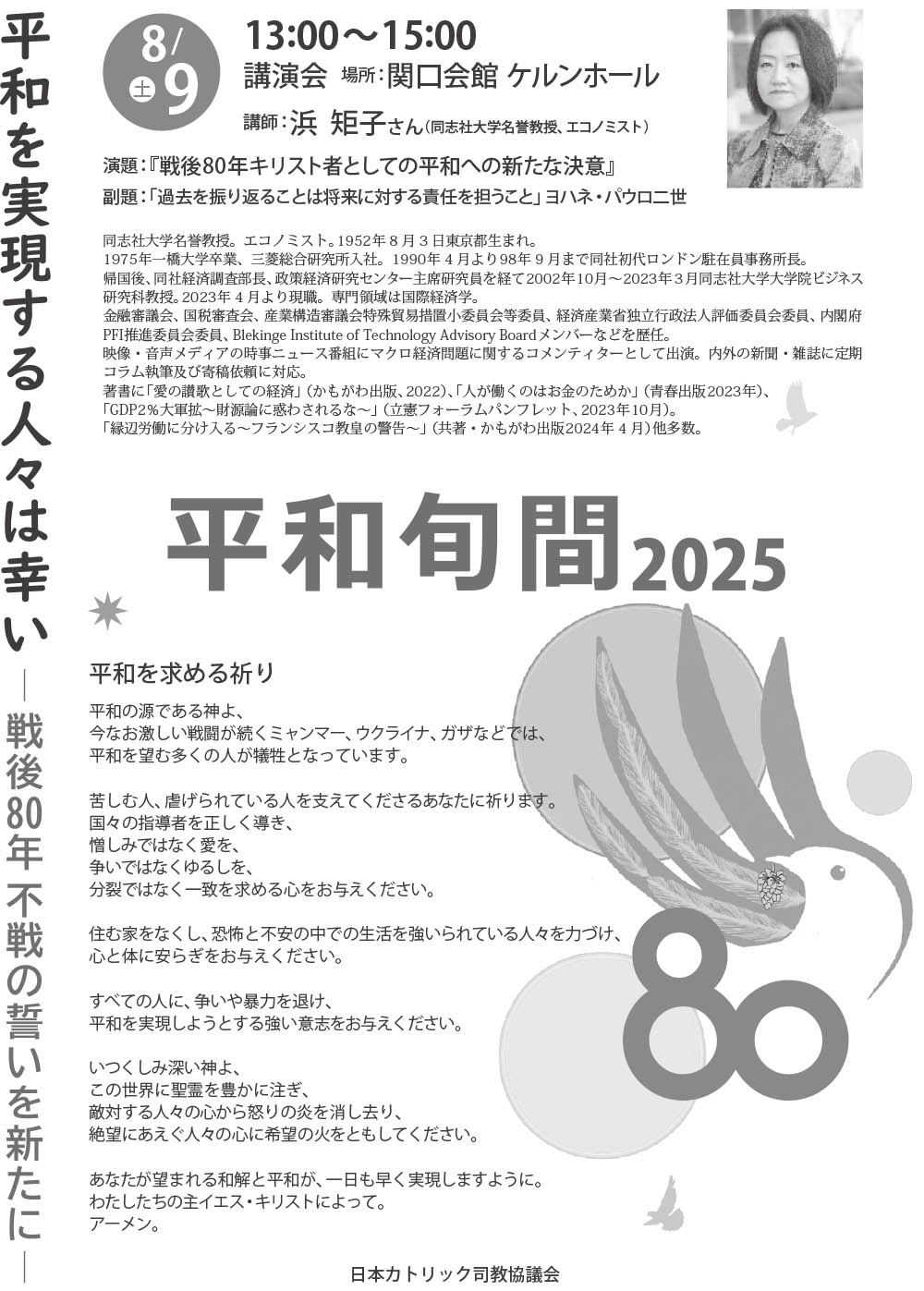

- 講師 浜矩子さん (同志社大学名誉教授、カトリック渋谷教会信徒)

- 演題 『戦後80年キリスト者としての平和への新たな決意』

- 副題「過去を振り返ることは将来に対する責任を担うこと」ヨハネ・パウロ二世

平和を願うミサ

15時30分~16時30分 …大聖堂にて 菊地枢機卿主司式

平和巡礼ウオーク

16時30分~ コース: カテドラル → 目白駅

チラシ

愛の奉仕活動の紹介コーナー

「影絵ラ・ルミエール」訪問レポート

今回は千葉県千葉市花見川区にある習志野教会に所属する活動グループ「影絵ラ・ルミエール」を訪問しました。習志野教会は京成実籾駅から徒歩で15分程の距離にあり、日曜日の10時ミサには送迎用のバスが実籾駅から出ています。習志野教会は千葉県船橋市に1968年に「復活のキリスト」船橋教会として設立され、信徒数数十人で始まりました。船橋教会は信徒数の増加によって増築を繰り返しましたが駐車場も手狭になり、2000年12月10日に現在の場所に聖堂を建堂して、名称を習志野教会に改めました。現在では、所属信徒が2000名を超す教会となっています。

習志野教会の外観です。

習志野教会の聖堂内です。

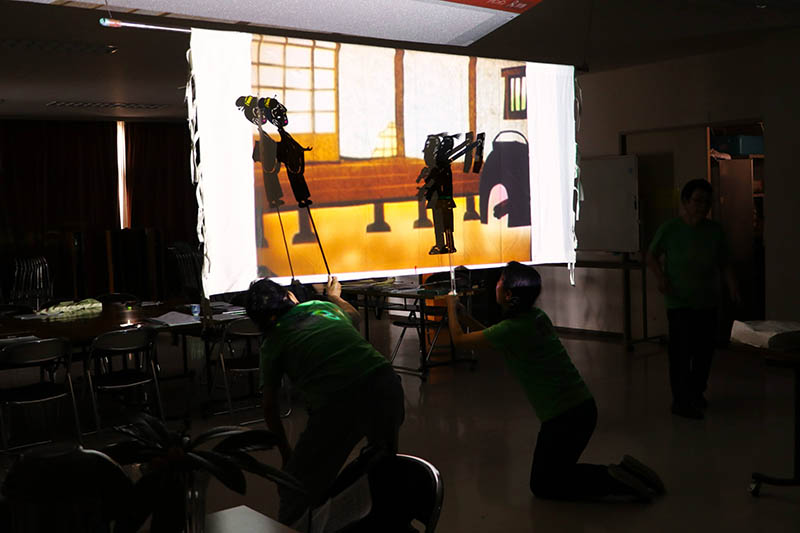

影絵ラ・ルミエールは、老人ホーム、障害者施設、保育園等様々な場所を訪問して影絵の上演を行い、人々の心を豊かにすることで社会福祉に貢献しています。毎週月曜日が活動日であるとのことでしたので、6月の活動日に訪問して代表の朝比奈さんを始めメンバーの方々にインタビューをさせもらいました。その後立ち稽古の様子も鑑賞させてもらいましたので紹介させていただきます。当日、主任司祭の浦野師があいにく午後から不在のため、助任司祭の真境名師に参加していただきました。

メンバーの方々です。前方向かって左から朝比奈さん、真境名師、高山さん、久保田さん、後方向かって左から米井さん、小溝さん、横山さん、鈴木さん、宮崎さんとなります。

2022年に千葉市長より社会福祉功労で表彰されました。

40年前から続いている活動と聞いていますが、影絵ラ・ルミエールの活動が始まった経緯について教えて下さい。

40年前、まだ船橋教会の時代、クリスマスに教会学校の聖劇以外に婦人部とか壮年部などのグループも何か催し物を発表することになりました。当時の婦人部長さんから朝比奈さん何かありませんかと問われて、高校時代の文化祭で文芸部の影絵を見た記憶が蘇ったので影絵を提案し、結果それを演ずることになりました。提案した手前、急いで図書館に影絵の作り方を調べに行ったところ、丁度、影絵の作り方の本があり、それをもとにして最初の「お化けの花」という作品をみんなで作り上げ、クリスマスに上演することが出来ました。上演は好評で、信徒から教会以外でも上演したらと勧められ、また信徒の方がボランティアに行っていた鎌ヶ谷の病院を紹介されて聖歌隊と一緒に上演に行ったのが活動の始まりとなります。当時教会も「開かれた教会」を目指していて、その動きと私たちの活動が一致していました。

メンバーの方とインタビュー風景です。

ラ・ルミエールと言う名前の由来について教えてください。

これは当初のメンバーの1人でフランス語を勉強していた方が考案した名前です。ルミエールというのはフランス語で光という意味で、影絵では光がなくては影はできないこと、また、神の光の意味もあるということでこの名前になりました。

現在のメンバーについて教えてください。

最初が婦人部の上演という形でグループが始まった経緯から、当初からメンバーは女性が中心でした。力仕事もあるので男性も入っていただければいいのですが、今、全員が女性なので入りづらいようです。メンバーのご主人が裏方としてお手伝いをしていただいているということは良く聞かれます。メンバーは多い時には13名いたこともありましたが、老齢化により亡くなられる方もいる一方、新しい方も入って現在は8名で活動しています。年齢層も若い方が入られたので幅広くなりました。メンバーの方一人一人が各々タレントを持たれていて、楽しく息のあった活動ができています。

活動内容はどのようになっていますか。

通常の活動は、毎週月曜日の午前10時から午後3時ぐらいまで教会の信徒ホールで行っています。活動内容は、影絵の新規演目に合わせた絵や人形等の制作をしたり、練習したりします。上演日程が決まればその前は練習に没頭します。上演が続くと新しい制作活動が難しくなってしまいます。

立ち稽古の場面を見せていただきました。立て膝で俊敏に右へ左へと動く姿に驚きました。

影絵の制作について教えてください。

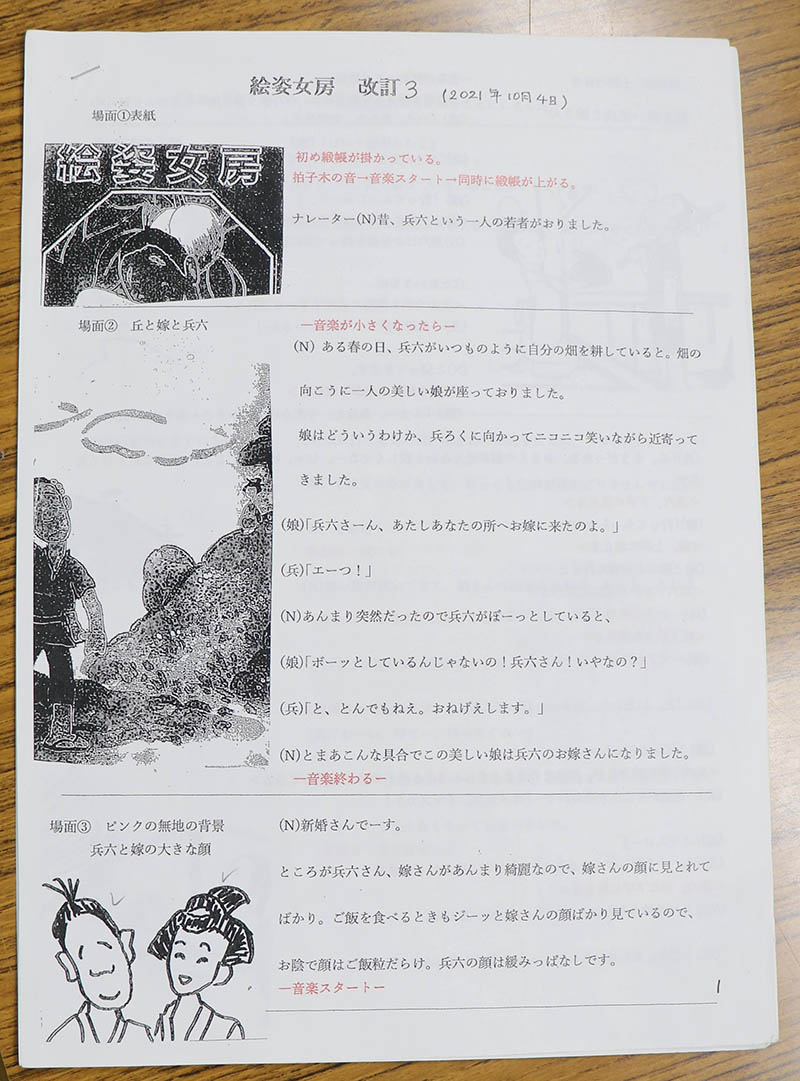

新しい演目の制作には3年から4年かかります。まず、演目となる絵本を選定して、そこからセリフと絵コンテを考えて脚本を作成します。そして、音楽はピアノの先生でもあるメンバーがオリジナルの音楽を作曲する一方、みんなで影絵の絵や人形を作り上げます。そして、影絵の時に流すセリフの配役を決めて、音楽と共にセリフやナレーションを録音していきます。それらの準備が終わった段階で、今度は立ち稽古にはいります。これら全過程が自分たちのオリジナルな手作りとなりますので、毎週1日の活動でも3~4年という時間がかかります。この40年間で製作した演目は小作品を含めると24作になります。コロナ禍でも比較的早くからこの制作活動は再開して現在に至っています。

絵本をもとに考案されたセリフとナレーションと絵コンテが描かれたオリジナルの脚本です。

様々な人形が一から手作りで作られています。

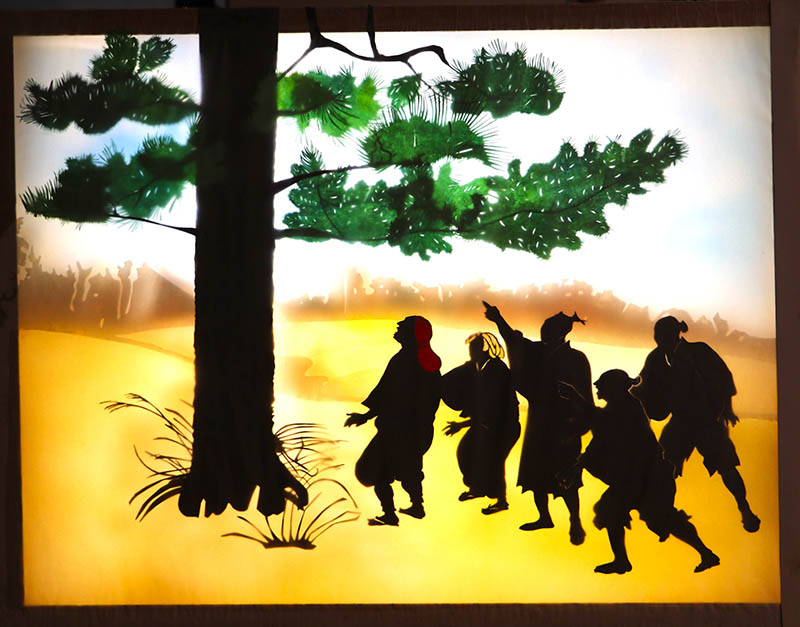

影絵紙芝居「花咲か爺さん」の一場面です。

公演はどのような場所で行われているのですか。

活動を始めた頃は、メンバーや教会関係者のつながりがある病院施設や老人ホームから訪問上演が始まりました。しばらくして色々な施設等から上演依頼が入るようになり、現在ではこちらから依頼することは殆どなくなりました。上演場所としては老人ホームが多いのですが、児童ホーム、幼稚園、保育園、障害者施設等でも今までに数多く上演をしています。社会福祉協議会のボランティアグループにも所属していて、そこからの紹介もありますし、もちろん教区内のカトリック教会や修道会で上演させていただく機会もあります。それらの中で、複数回訪問している施設が多くあります。

2012年には東日本大震災の被災地である気仙沼、一関、南相馬の保育所や幼稚園で上演をし、その時の様子がNHK「小さな千人の力」で紹介されました。また、全国各地で行われる人形劇フェスタにも参加していて、今年の5月は富津で行われた「ちば人形劇フェスタinふっつ」にも参加しました。人形劇の中でも影絵を演ずるグループは少数です。

年間の上演回数はコロナ前には20回以上行なった年もありましたが、コロナ後は減少しています。この40年間での総上演回数は328回となっています。

上演内容については、事前にメンバーが訪問して打ち合わせを行い、会場規模や対象者によって上演内容を考えます。例えば、保育園では幼児・乳児用に短く分かりやすいものを、又老人ホームでは昔話などを取り入れています。複数回訪問している時には、演目が重複しないように注意しています。

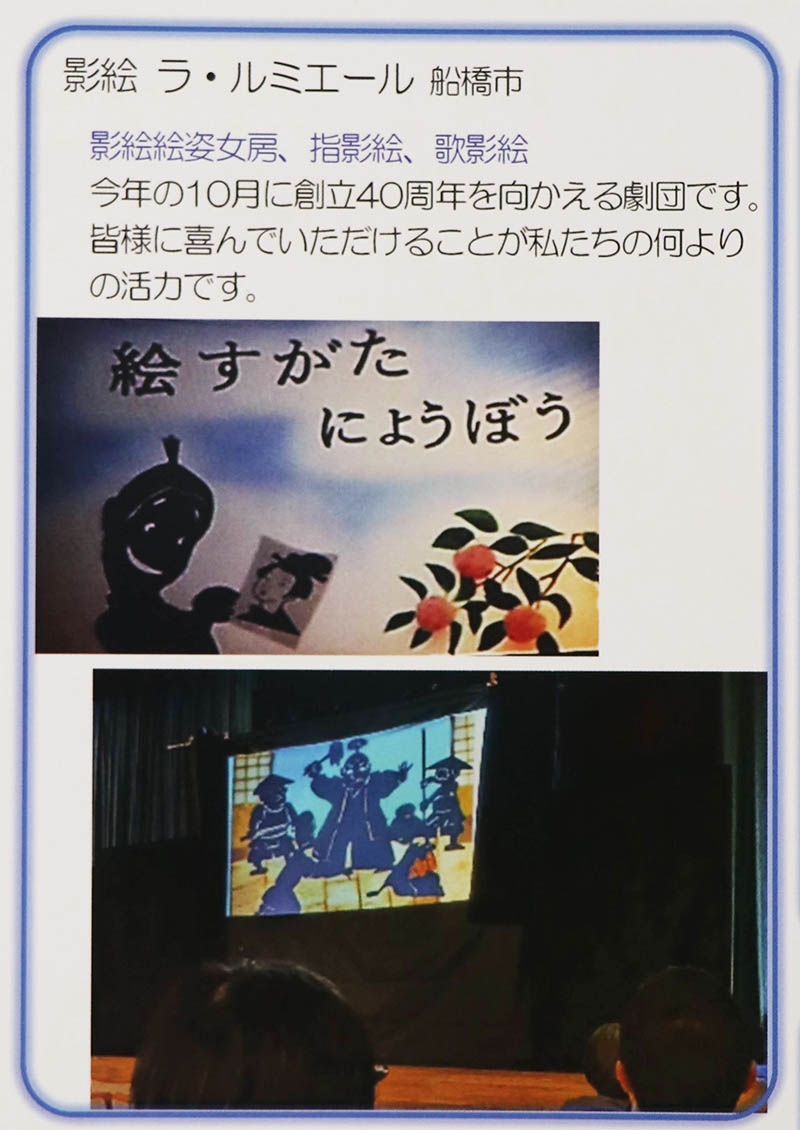

「ちば県人形劇まつりinふっつ」のパンフレットで紹介されています。

教会との関係はどのようになっていますか。

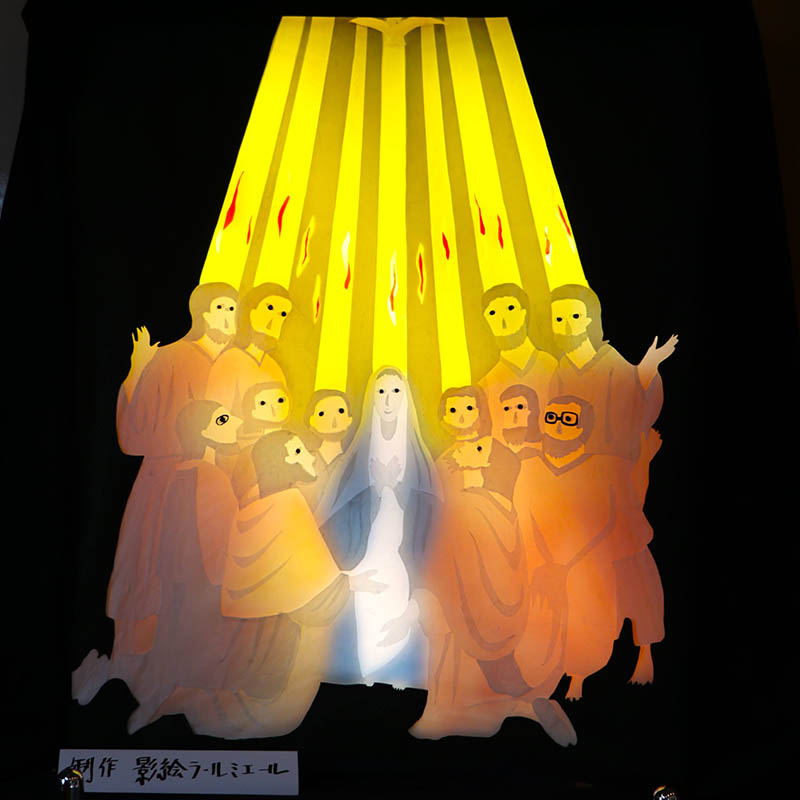

奉仕活動部の一グループとして教会に所属し、教会の信徒ホールを毎月曜日利用させていただき、様々な資材を倉庫に置かせていただいております。私たちの教会への奉仕活動として、クリスマスと復活祭と聖霊降臨の時に聖堂のエントランスに影絵のパネルを展示し、馬小屋を飾っています。新作の初演は習志野教会でやっています。

又、外部の上演が決まっているときには、教会で毎週発行されるお知らせに、掲載をお願いしています。

財政面では特に教会から支援は受けず、メンバーの会費と千葉市社会福祉協議会から助成金を受けて活動しています。他の劇団の方々が活動場所に苦労していらっしゃるのに、我々が毎週月曜日に教会で影絵の活動に専念出来ることは、大変ありがたく、感謝しています。

聖堂入り口に飾られた聖霊降臨の影絵です。影絵は原画を表すようにくり抜かれた紙を何枚も合わすことによってできています。

教会の倉庫の一角にはこの会の様々なものが収納されています。

抱えている課題はなにかありますか。

一番の課題はメンバーの高齢化だと思います。特に、上演に行く時の資材の運搬が問題になっていました。4~5年前に若い方々が入って、車の運転やパソコン作業を率先してやってくださり、又飲み込みもとても早いので、大変助かっています。活動継続のためにも若い方の参加がさらに求められます。しかし、どこのグループでも若い人は引っ張りだこの状態です。メンバーは習志野教会以外の人でもいいと思っていますが、公募しても応募がないので普段からお声をかけていくしかないと思っています。

この活動を通じて喜びを感じる時とはどんな時ですか。

*自分の役をやり切って、最後に観客の子供達やお年寄りたちが本当に笑顔になって喜んでいる姿を見た時に、また頑張ろうという気持ちになります。

*配偶者と死別して落ち込んでいる時に、この活動と巡り合い、メンバーと楽しく活動をできることに本当に喜びを感じています。

*高齢者にとってこの活動のように仲間と創造的な活動をする機会は本当に少ないと思います。その活動に参加して人に喜んでもらえることも喜びを感じますが、上演をやり切って緊張感から解放された時の喜びも大きいものがあります。

和気あいあいとした昼食風景です。

「ディリの会」訪問レポート

今回は東京都文京区関口にあるカトリック関口教会に所属する活動グループ「ディリの会」を訪問しました。関口教会は東京メトロ有楽町線の江戸川橋から徒歩で約10分、JR目白駅からはバスで10分ほどの位置にあります。関口教会の正面玄関前の道路を挟んだ向かい側には旧山縣有朋邸であった椿山荘、周辺には旧細川庭園、日本女子大学などがあります。関口教会は1900年に小教区として設立され、1920年には築地教会から東京の司教座聖堂がこの教会に移されて現在に至っています。先の大戦の空襲で聖堂が焼失してしまいましたが、戦後ケルン教区の多大な支援を受けて1964年に現在の聖マリア大聖堂が献堂されました。この大聖堂は丹下健三氏の設計によるものです。敷地内に大司教館や引退した司祭のためのペトロの家があり、日曜日のみならず平日も内外から多くの方が訪れています。

カトリック関口教会の外観です。

聖マリア大聖堂の内部です。

ディリの会は東ティモールにある聖イグナチオ学院を支援するために募金活動や東ティモール産のコーヒーの販売活動を行っています。また、聖イグナチオ学院の現地世話人でイエズス会司祭の浦善孝師が帰国した際には、関口教会にお招きして、主日のミサの後に現地の報告会を企画しています。6月の日曜日、浦師が帰国し報告会が企画されている日に訪問して代表の服部さんにお話をうかがいました。

向かって右から浦師、メンバーの谷口さん、代表の服部さん、久守さん、当日お手伝いいただいた佐波さんとなります。後から西垣さんも参加してくれました。

ディリの会の活動が始まった経緯ついて教えて下さい。

2014年に当時関口教会の主任司祭だった山本師から海外支援の提案がありました。丁度その頃、教会運営委員だった故南部征枝さんが知人であった故増田祐志師(上智大学神学部教授)より「今度、親友の浦神父が東ティモールでイエズス会学校設立のプロジェクトメンバーになるので支援してもらえないか」と依頼されていたので、山本師に話をして、関口教会に有志でディリの会を設立して東ティモールの「聖イグナチオ学院」を支援することになったと聞いています。

信徒や来訪者の方々とコミュニケーションをとりながら楽しく活動をしています。

現在のグループのメンバーと活動内容はどのようになっていますか。

現在のメンバーは4名ですが、様々な方にご協力を頂いています。活動内容は定期的に年に3回の募金活動を行っています。東ティモール産フェアトレードのコーヒーは販売を始めたばかりですが、好評なので販売回数を増やそうかと考えています。

また、教会のファミリーデーの時に、現地の生徒の生活を紹介するパネル展示やフランシスコ教皇の東ティモール訪問歓迎用のビデオ上映、また、フェアトレードに付いても紹介をしました。11月にはガレージセールも行っています。

広報活動として、年2回写真を通じて現地の状況がわかる「ニュースレター」が届くので、それを印刷して広く配布するようにしています。

年3回の活動日にはこの様に聖堂出口付近で献金を募ります。

「タイス」生徒たちが織った東ティモールの伝統的な織物です。

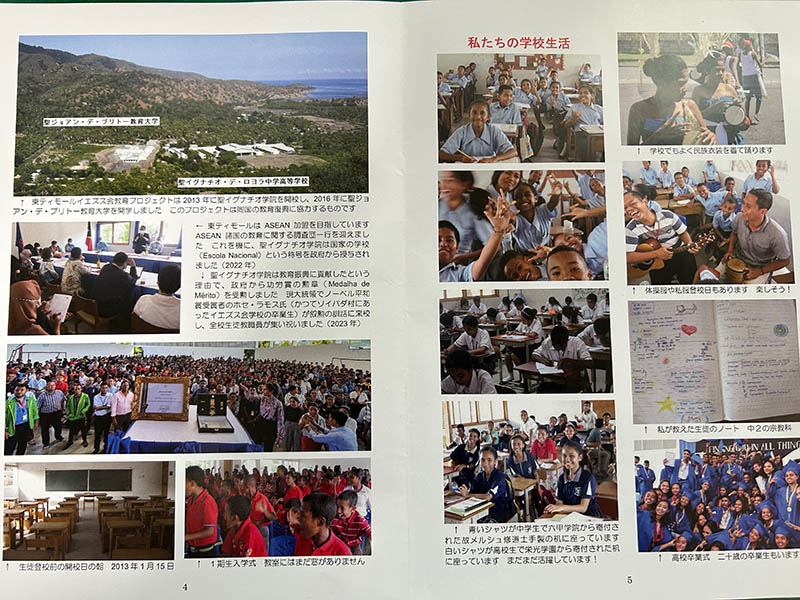

現在支援している聖イグナチオ学院について教えていただけますか。

浦神父様によりますと、東ティモールは1999年にインドネシアからの分離独立を諮る住民投票の結果、独立が決まり、2002年に独立した国です。独立運動の前後で厳しい状況に置かれ、現在政情は安定してきましたが人々の生活がなかなか向上していないのが現状です。このような中、15歳未満の人口が37%を占める若い国で、これからの国づくりの要として質の高い教育の充実が求められていました。

2009年に福岡で開催された東アジア太平洋地区のイエズス会ワークショップで東ティーモールの戦後復興教育への支援が議題となり、これを契機にイエズス会四校(イエズス会系中高等学校)が募金等で財政的な支援を行なうことになりました。さらに、各国から1名教育経験者を現地に派遣することになり、日本からはイエズス会司祭で教師経験の豊かな浦師が派遣されることになりました。その後、イエズス会東アジア太平洋地区協議会は、聖イグナチオ・デ・ロヨラ中学校高校(聖イグナチオ学院)を2013年に開校することができました。学校の理念は「貧富の隔たりなく、学びたい全ての子どもたちに良い教育提供できるきちんとした学校」を目指すとなっています。

開校13年目を迎えて、現在中学1年から高校3年まで男女約840名が学んでいます。学校は首都のディリから18キロほど離れたリキサ県ウルメラ村にあり、近隣の村からの生徒に加え、良質な教育が評価されて、近年は多くの生徒がディリ市や全国から来るようになっています。

開校以来、聖イグナチオ学院では、イエズス会系学校教育理念を具体的に示した四つの要素(Conscience 良心、Competence 能力、Compassion 思いやり、Commitment 責任感)を教育に取り入れています。

現地の学校の様子を説明するリーフレットより。

ティリの会からの募金はどの様に使われているのでしょうか。

聖イグナチオ学院中高校には、より高質な教育を求めて都会の比較的経済的に余裕のある家庭の子弟が多く入学するようになりました。地元の村の公立小学校は三部制で、一日の授業時間が短く、教科書もないため、十分な教育が受けられず、聖イグナチオ学院中学の入学試験に合格するのが難しくなって来ました。これに危機感を持ち、貧富の差なく教育機会を提供するという包摂性を守るために、公立小学校に出向いて入試説明会を行い、奨学金制度をアピールして貧しい家庭の生徒にも門戸を開いていることを訴え、同時に入学試験に合格できるよう小学校6年生を対象に算数とポルトガル語の補習塾も実施しています。その結果、村の子どもたちも一定数入学が可能となり、毎年10%から12%が奨学生となっています。その子供たちの入学後のすばらしい成長を見て、浦師は日本と東ティモール両国で長く教師をした経験から、子供の能力は同じで、機会が与えられたかどうかだけだと確信したそうです。適切な教育機会があれば、誰もが学べることを理解することができると話されています。

この実現した包摂性は、比較的経済的に余裕のある生徒と奨学金で学ぶ生徒が共に学び、互いに影響し合う「教育の民主化」を実現しています。これは、将来の国づくりにおいて多様な背景を持つ人々が協力し合う基盤となります。

ディリの会の募金は、現在この地元の村の子ども達の奨学金(授業料・教科書代・被服費・交通費等)に使われています。

ミサの後に東ティモールの聖イグナチオ学院を卒業して上智大学で学んでいる留学生から、関口教会を代表して主任司祭小池師に感謝と尊敬を表す織物「タイス」(テトゥン語で「着る」との意味)が贈られました。

抱えている課題はなにかありますか。

これからの活動をどのような形で維持させていくかが課題となっています。信徒の方々、特に若い方々にも関心を持っていただくために何をすればいいか悩むところです。

この活動をされていて喜びを感じる時とはどんな時ですか。

喜びを感じるのは、やはり奨学生の皆さんが学べる機会を得られたことです。国連総会で採択されたSDGs4では「すべての人に包括的でかつ公平で質の高い教育を提供し、生涯教育の機会を促進すること」をその目標の一つとしています。同時に、実は貧しい人々だけではなく、「すべての人々にとって」教育は希望であり平和の礎なのですと浦師はいつもおっしゃっています。

奨学生の方々から感謝のお手紙を受け取ると、これまで活動を続けていて本当に良かったと感じます。

顔を見たこともない私たち支援者たちのために、修道院では毎週月曜日、年に一回卒業試験の後に、奨学生の家族と一緒に感謝のミサを捧げてくださっていることも、大きな励みであり喜びです。

1人の宣教師として48歳で東ティモールに赴任し、教育支援活動を続けている浦神父様を祈りをもってこれからも支援をして参ります。

報告する浦師と報告会の風景です。留学生からも直接現地の様子が聞くことができます。

カリタス東京活動報告

能登半島地震ボランティア参加報告

6月25日~27日、カリタスのとサポートセンターのボランティア活動に協力するため、複数の小教区から参加くださった3人の方とカリタス東京事務局の合計4人(男2、女2)で能登を訪れました。25日は夕方現地集合し、石川県七尾市の七尾教会にある七尾ボランティアベースに宿泊。26日は輪島市内の仮設住宅集会所でのカフェ活動に参加しました。カフェ活動は、仮設住宅に住む被災者の方々に交流の機会を提供する取組です。この度の仮設住宅は少し奥まった所にあるためこれまであまり訪れる団体もなかったそうで、輪島市からカリタスのとサポートセンターに開催要請があり新たに始めました。第一回目の開催でしたが、7人の方々が参加して下さいました。今後も定期的に開催する予定とのことです。仮設住宅での支援ですから、長期を見据えた取り組みが求められます。27日は七尾の民間災害ボランティアセンター「おらっちゃ七尾」に登録し現場に向かいました。この日の活動は、七尾市内の間もなく公費解体される予定の家屋の家財類搬出でした。民間災害ボランティアセンターの方には、まだ同様の支援要請が240件ほど寄せられているそうで、このようなボランティアニーズは今年いっぱい続く見通しとのことです。今後も定期的に現地に赴いて、カリタスのとサポートセンターの活動に協力していきたいと考えています。