カリタス東京ニュース

カリタス東京ニュース2025年12月号

2025年11月20日

インフォーメーション

「教会が行う愛の奉仕」についての公開学習会を開催予定です

「教会の本質は三つの勤めによって表されます。神のことばを告げ知らせること、秘跡を祝うこと、愛の奉仕を行うこと」(ベネディクト十六世 回勅『神は愛』25)

アンドレア司教からお話を伺い、また東京教区内の活動グループの実践事例から、教会が行う「愛の奉仕」につて一緒に学びましょう。どなたでも参加いただけます。

- 日時:2026年2月23日 (月曜日・祝日) 13:30~

- 場所:関口会館 ケルンホール

スケジュール

13:30~14:15

アンドレア司教 お祈りとお話し

「教区内の愛の奉仕活動に期待するもの」

14:15~15:15

〔活動団体から学ぶ〕 教区内活動団体からの報告

15:30~16:10

分かち合い

16:10~16:30

グループ発表

16:30~16:45

アンドレア司教講評・お祈り

主催

カトリック東京大司教区 カリタス東京

愛の奉仕活動の紹介コーナー

「社会福祉法人聖ヨハネ会」

訪問レポートII

今回は、東京都小金井市に本部を置く社会福祉法人聖ヨハネ会を訪問しました。聖ヨハネ会は東京都では小金井と清瀬市で桜町病院を始め特別養護老人ホーム桜町聖ヨハネホーム、聖ヨハネホスピス、小金井聖ヨハネ支援センター等を運営し、また、山梨県の忍野村では富士聖ヨハネ学園を始め、富士吉田市等で様々な知的障害者施設を運営しています。

10月号に引き続き小金井市にある桜町病院の瀬口院長、ホスピス科の三枝部長、地域医療連携室の齋藤室長、並びに、桜町高齢者住宅サービスセンターの鈴木センター長を訪問してお話をうかがいました。

なお、聖ヨハネ会とその事業の沿革については10月号のレポートで紹介しています。

社会福祉法人聖ヨハネ会の小金井市の施設の外観です。

インタビューにお答えいただく瀬口院長(右)、三枝部長(中央)、齋藤室長(左)です。

桜町病院の概要をお教えください。

現在、桜町病院は内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科、脳神経外科、眼科、精神神経科、リハビリテーション科、ホスピス科、麻酔科と11の科があります。

病床数は182床を保有していて、病院が属する北多摩の南部の医療圏における役割としてみれば、医療圏内の高度急性期を担当する武蔵野赤十字病院等の大きな病院や二次救急病院と地域をつなぐ病院としての役割を担っています。

患者さんは地域住民の方々が直接来られて受診・入院する場合もありますし、地域のクリニックや在宅診療を行っている先生のところから紹介で入院する場合もあります。後は,特養や有料老人ホーム等の施設から紹介で来られる場合があります。

また、救急車で大きな病院に運ばれた重症の方が、治療後そこで2-3週間で退院できなければ、地域の当院に移ってきて、ここで治療やリハビリをして、少し動けるようになってからご自宅へ帰られるというケースもあります。

桜町病院の外観です。

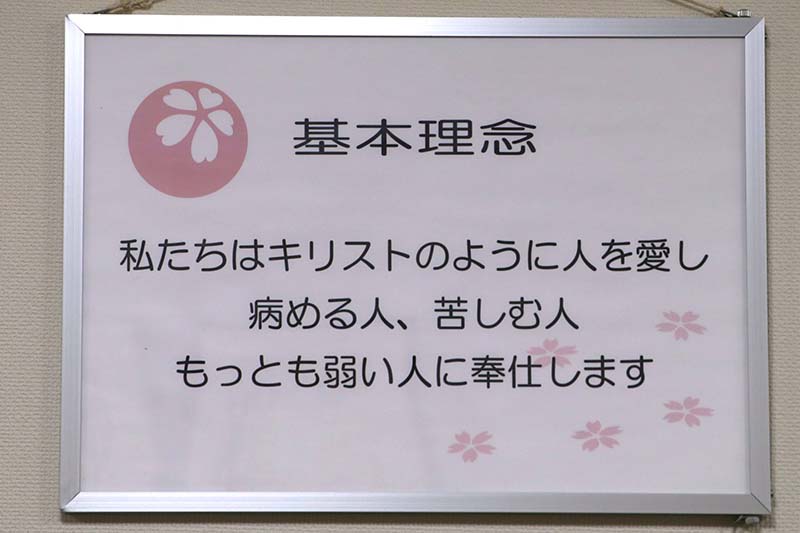

基本理念が掲げられています。

敷地全体の案内図です。

ホスピスの概要について教えてください。

聖ヨハネホスピスとして独立した病棟を持っていて、定員は一応20床ですが、部屋を2床室として使うのはあまり現実的でないものですから、実際は17床となっています。ホスピスの対象は癌とエイズの患者さんになりますが、当院の場合、基本的に癌患者を受け入れています

ホスピスは現在、北多摩地区に全部で6つあります。北多摩北部の清瀬市に4カ所あり、もう一つは南部にあって、その真ん中にあるのが当院となります。そういう位置関係もあって小金井の市内からの紹介が一番多いのですが、北多摩全般やその他の地域からこられる方もいます。

聖ヨハネホスピスの外観です。

ホスピスにはどのように入院するのですか。

一番多いのは、拠点病院からの紹介です。抗がん治療が終わった後、在宅かホスピスという選択肢がお医者さんから提示されます。それで、将来のことを考えてホスピスを尋ねてこられることが圧倒的に多いです。ケースは少ないですが、患者さん本人がホスピスのことをご存じでいらっしゃる方もいますし、あるいはご家族のご希望で来られる方もいらっしゃいます。我々の病院では、まず、ホスピス外来を受診していただき、ホスピスがどんなところなのかをよく理解をしていただき、その上で、本人のホスピスに入りたいという意思を確認して、初めて入院予約ができるというシステムにしています。

ホスピス外来はどのような役割があるのでしょうか。

ホスピスは死にに行く場所というそういうイメージが強いと思います。しかし、我々は死ぬためのお手伝いではなくて、残された人生をどう生きるかという、生きるためのお手伝いをしています。つまり、痛いとか苦しいとか言っていると、どう生きるとかを考えることもできません。ですから、まずは辛くないようにして、今日一日をいかに辛くなく過ごせるか、それを一番に考えていくのです。そして、辛くない1日を積み重ねていき、自分の出来るやりたいことをやっていく、これがとても大事なことであるとお伝えしています。

ホスピスについて語る三枝部長です。

それはポジティブな考え方ですよね。

統計学上、ホスピスケアにしっかりと繋がっている人と繋がってない人を比べると、余命が違うという結果も出ているのです。要するに、辛くない1日を積み重ねていった人の方が、余分なエネルギーを使わなくて済むわけですから、エネルギーを節約できた分だけ長く生きられるということです。

入院希望者が多いときいていますが。

現在、少し待機者が多くて、待ち時間が長くて申し訳ない状況です。

聖ヨハネホスピスのエントランスです。

がん以外の終末期の患者さんについてはどうでしょうか。

今、老衰の患者さんも増えています。ご自宅や施設でケアできない場合は、病院の一般病棟でお受けし、最期をお看取りするということをしています。最近、この終末期で問題になっている、心不全、呼吸不全等の終末期についても、大きな病院と連携を取って入院して最期を迎えるまで看取るという形を取るようになっています。最期を診てくれる病院というのはなかなかないので、そういうところがこの病院の使命ではないかと考えて、内科や外科等の先生方も皆さんで手分けしてそういう仕事をしています。

地域包括ケアに取り組まれているとのことですが。

地域包括ケアは医療や介護が必要になった患者さんが、今まで生活していた場所でできるだけ最後まで生活できるようにするために、医療と介護と福祉、それに行政が協力してやっていくという考え方です。行政が関わり合いますから、地域の中心は小金井市になりますが、私どもの患者さんのお住まいは小金井市ばかりではなく、近隣の国分寺市や小平市、武蔵野市だったりしますので、それらの関係機関とも調整する必要がでてきます。

具体的にはどのようにされているのでしょうか。

地域包括ケアのための病棟・病床を確保して、目標2ヶ月でご自宅に帰れるようにケアを行います。2ヶ月という期限は厚労省の基準によるものですが、回復のためには目標が必要ということだと思います。もし自宅に帰ることが難しい場合、患者さんの自宅になるべく近い介護施設等に入れるように調整をします。住む場所は変わっても、住み慣れた地域で引き続き暮らせることは患者さんやご家族にとってとても重要なことですし、自宅の近くの施設であれば、ちょっと外出して一時的に家に戻ることもできるかもしれません。このように、患者さんたちの生活の場を考え、サポートすることも私達の役割です。

医療ソーシャルワーカーとしてについて地域包括医療について語る齋藤室長です。

聖ヨハネ会の内で老人福祉部門と連携ができるということですね、

老人福祉の地域包括支援センター部門とは連携を取り合っています。市内の4箇所ある特別養護老人ホームとも定期的に連絡を取っています。去年は病院長とソーシャルワーカーが一緒に全部の施設を回ってきました。時々そうやって顔を見せながらやり取りをして、できれば当院に入院した患者さんはその元の特養に戻れるようにしてあげたいと考えています。

無料低額医療に取り組んでいるとのことですが、その現状をお教えください。

はい、無料低額診療は入院と外来に分かれています。対象となる方は診療費だけでなくお薬代も負担できない方がほとんどですので、当院が院内処方で必要なお薬を出させていただいています。当院としては、一般の患者さんと無料低額診療事業を利用する患者さんを区別せずにその方に必要な検査をしますし、受診回数の制限もしていないので、その病気がある程度落ち着くまでの間、通院することができます。この事業の対象の方は、大きく分けると生活困窮者と外国人です。外国人は難民申請中やオーバーステイの方が多く、カトリック東京国際センター等の支援団体を通して依頼がきます。生活困窮の方は、就労にうまく繋がればこの事業を利用しての受診から一般の診療に変更できるのですが、外国人の方の場合は、健康保険証を取得することができない、就労の許可がない方も多く年単位でこの事業を利用している方も多いです。昨年度は80名以上の方がこの制度を利用して外来受診しています。

現在直面している課題っていうのは何かありますか。

マスコミでも病院経営についていろいろ言われているように、通常の病院と同じような経営的な面での厳しさがあります。もう一つは、無料低額診療をはじめとする、聖ヨハネ会の理念である弱い立場にある人のための様々な取り組みは、社会福祉法人として我々がやらないといけないことなので、経営的な厳しさに直面しながら皆で頑張っているところです。

ホスピスでは希望する患者さんが多くて、入院までの待期期間が長くなっているのが一番の課題です。病床の増加には単なる増員だけでなく普通病棟以上に家族のケア等の医療以外のエネルギーが職員には必要になってきます。

地域包括ケアでは福祉予算の削減が影響して、行政からの要望は来るけど予算は来ないという問題があります。また、スムースな連携を作るために、顔の見える連携を続けていかないと考えていますが、そのためには定期的に関係者と会う時間を作っていかなければなりませんが、その時間を作り出すにはかなりの努力が必要となります。

医療に関して丁寧にお答えになる瀬口院長です。

この病院の事業に携わってきてよかったと思いことはどんな時ですか。

私は外科を十何年経験しているのですが、ホスピスの緩和ケアに関わって、自分の人間としての幅が広がっていくのをすごく感じています。また、私は一応ケアギバーという位置なので、人に何かをして差し上げているという立場かもしれませんが、実は患者さんやご家族からもっともっと大きなものを受け取っているような感じがします。そういったものがあるので、今まで困難なことも乗り越えてこられたのかなと感じています。

まず、医師としては患者さんを診療するなかで病気を見つけて、その後、患者さんが元気になった時、また、循環器内科で治療をしていて、患者さんが最後に「先生に診てもらっていてよかった」と言われる時に良かったと感じます。院長としては、本人や家族から「桜町に入院してよかった。」「あの晩ご飯が美味しかった。」「先生や看護師さんたちのおかげで父や母がなんかすごく落ち着きました。」等の言葉をかけられたとき、また、地域の方々から病院を評価されたときに非常に嬉しいですね。

ソーシャルワーカーとしては、この規模の病院にしては診療科が多く相談も多岐にわたりますが、無料低額診療事業もあり、様々な受け皿があるので、一緒に解決に向けて動くことができる病院だと思っています。急性期の病院と比べると在宅に帰られた後までの長期にわたり患者さんに関わることもありますし、ソーシャルワーカーとしてはてもやりがいを感じることができる病院だと思っています。

聖ヨハネ会の高齢福祉部門の施設の経緯について教えていただけますか。

聖ヨハネ会の高齢福祉部門は1986年の4月に入居型の施設として桜町聖ヨハネホームという特別養護老人ホームが最初に開設されました。そして、次に1990年の10月から在宅の方が昼間に通って来られるデイサービスを提供する施設として桜町高齢者市住宅

サービスが開所されました。その後、1998年に小金井市の本町にデイサービスを提供する施設として本町高齢者サービスセンターが設置されるなど老人福祉部門が充実してきました。これらのサービスは2000年に介護保険制度ができる前から始められたのですが、市役所からこういう方をケアもらいたいという依頼に基づきスタートしたものです。ですら、先端的な取り組みであったと言えます。

インタビューにお答えいただく鈴木センター長です。

桜町高齢者在宅サービスセンターのエントランスです。

老人福祉部門ではそのほかにどの様なサービスを提供していますか。

桜町聖ヨハネホームでは介護者の負担軽減や高齢者の方の気分転換のために1週間ほど滞在をするショートステイという事業を行なっています。桜町高齢者センターでは高齢者の自宅で利用者の介護をしたり、買い物やお掃除の手助けをしたりするホームヘルパー派遣事業もやっています。また、訪問入浴サービスを地域で先駆けて提供しています。さらに、居宅介護支援事業所でケアマネージャーが高齢者の方への介護プラン策定するサービスも提供しています。加えて地域包括支援センターと言って、小金井市からの委託を受けて地域の方の介護相談等の窓口の仕事もしています。

総合的な事業展開をしているのですね。

「老いから看取りまで」と言いって、高齢者のこれからどのように生活していこうかっていう相談窓口から始まって、自宅介護、老人ホームへの入所、そして施設でのお看取りまで、その方を一貫してお手伝いできるのが私どもの特徴の一つであると思っています。

高齢者にとって心身の状態が変わる都度、事業所が変わってしまうと、それだけで高齢者にとっては負担になります。身体の状態が変化しても、顔の知れた職員が身近にいて場所も慣れた場所に居られるというのは大切な部分だと思います。地域住民の方から年を取ったらヨハネ会さんにお願いをして永眠するまでお世話になりたいわっていうことを言ってもらえるような事業所づくりみたいなところを求めています。

特別養護老人ホームとはどのような施設ですか、また、聖ヨハネホームの現状について教えてください。

特別養護老人ホームは国の基準で設置されて介護保険で運用がされています。入居される方は、65歳以上の方で介護度が3から5までの方となります。介護度3というのはその方の心身の状態にもよりますが、おおよそ、1人で生活するのが難しくなった状況で入居されてきます。費用に関しては介護保険が使われるので入居者の方の経済的な状況によって負担が異なりますが、一般的にいわゆる有料老人ホームよりは安価に設定されていています。特別養護老人ホームは生活型の入所施設ですので、リハビリ等の医療的な行為も一部はするのですが、生活の楽しみや生きがい的なところを中心に生活のケアを進めていく施設になります。介護は3以上という条件があり、入所される方は高齢で身体能力が比較的衰えてきている方が入居されるケースが多いのがので、終の住みかという捉え方で職員も対応をしています。

私どものホームは定員が106名と、小規模化が進む現在では比較的大きな施設となっています。以前は入所の待機者がかなりいましたが、周辺に老人福祉施設が設置されるようになって、現在では100名程度の待機者となっています。

聖ヨハネホームのエントランスです。

特別養護老人ホームの特色は

老人ホームでは、施設内でお看取りを行なっていており、また、がん等の場合はホスピスも併設していることで、最後、少しでも苦痛がなく、安らかに、温かい気持ちで永眠を迎えられるように取り組を進めているところが病院を併設している私どもの特徴的なところだと思います。

聖ヨハネホームの飾り付けです。

デイサービスにも色々な種類があるとのことですが。

私どもの施設は活動スペースとしては比較的大きなスペースを持ち、事業内容も35人定員の要介護の方を対象としたデイサービスと、10人定員の要支援を対象にしたデイサービス、それに24人定員の認知症がある方に特化したデイサービスという3パターンのデイサービスを提供が可能となっています。この施設だけで高齢者の方の老いの状況に応じたデイサービスの支援が可能となっていて、ご家族からも安心とのお言葉をいただいています。毎日平均すると40-50名程度の方が利用をしています。

桜町高齢者在宅サービスセンターの外観(上)とデイサービスの部屋(下)

デイサービスの特色はどこにありますか。

我々の場合、お風呂と食事に特色があります。施設の中に大浴槽があって、座ったまま風呂に入れるような機械を設置しており、いろんな状態の人が入れるので、多くの人に利用してもらっていて好評です。デイサービスの昼食は自前厨房で調理したものを提供しています。お弁当を提供するデイサービスが多い中で暖かいものは暖かく、季節に応じた食材を利用したものを提供するというポリシーで行なっており、非常にアピールポイントとなっていると思います。

地元との関係はどうなっていますか。

デイサービスの方は基本的には小金井市内の方です。入所の方は6割、7割ぐらいは小金井市の方で3割ぐらいの方は他の東京の区部や埼玉県・千葉県から来られている方もいます。ご家族と高齢者の方のことを考えればできるだけ面会や立ち会いの機会を持ってもらいたいと思いますが、埼玉とか千葉の方をでは物理的にだからそこが難しいっていうケースが多くて、できればやっぱりこの地域の方に入っていただきたいという考えはあります。

地元との繋がりは日常の業務を通じて地元の老人会等の団体の方々と常にありますし、いろんな会議に一緒に参加をしたり、いろんな企画をして、例えば今回もええと地域の防災について共同企画をして、まあ研修会みたいなのを開いたりしています。

桜町高齢者在宅サービスセンターの送迎用車両です。

施設の課題について教えてください。

これは介護業界も全般に言えることかと思いますが、特に居住型施設で職員不足に対する採用に関して苦労しています。また、新規職員が定着をしていくっていうのが非常に難しい現状があります。デイサービス等在宅の方へのサービス業務については昼間だけで日曜休日がとれて、女性のパートの方でも時間で部分的に働けたり、多様な働き方ができやすかったりという側面があるので人材確保はできています。現在、外国の方が特定技能の方も含めて7人名の方が働いています。今年に入って今後を考えたときに、外国人に頼っていかないと職員の確保が難しいとの考えて受け入れを始めました。かれらの評判は良くて、人が人をケアするっていう意味では、日本人よりよっぽど優秀かもしれません。

この事業に携わっていてよかったなって思う瞬間はどのような時ですか。

私はこの在宅生活サービスセンターにいますので、利用者の方からヨハネ会のデイサービスに通ってきて本当に良かったって言ってもらえるのが、やはり一番の喜びだと思っています。そして、それをこうニコッと笑いながら、そういった反応を示していただいた時がなんとも言えない喜びを感じます。

この施設では相談に来た時から顔見知りになって、本当に毎日サービス通じてお会いして、デイサービスからホームに入所されて、その後までずっと共に時を過ごせるっていうのは喜びなのかもしれないです。ご家族の方から、「ずっと長い間、このヨハネ会に面倒を見てもらって本当にありがたかった。」という感謝の言葉をいただくときに、ずっと関わってきて本当によかったなって思える瞬間です。