愛の奉仕活動紹介

愛の奉仕活動紹介: Vol.25 東京サレジオ学園

2025年02月20日

「東京サレジオ学園」訪問レポート

今回は東京都小平市にある児童養護施設東京サレジオ学園を訪問しました。東京サレジオ学園はサレジオ会を母体とする社会福祉法人東京サレジオ学園が運営しています。サレジオ会は1859年にイタリアで青少年、特に貧しく不利な立場にいる青少年のために生涯を捧げて働いていたヨハネ・ボスコ神父のもとに共同体が作られて、その共同体が柔和の聖人である聖フランシスコ・サレジオを手本と選び、その名が付けられた修道会です。現在、サレジオ会は世界130カ国以上に広がり、1万4000人の会員を有する修道会となっています。

東京サレジオ学園は小平市の武蔵野の原風景が残る5000坪という広い敷地の中にあって、周囲にはサレジオ小中学校、学芸大学、電波研究所といった施設が隣接しています。

当日は、就職が決まって園から独り立ちをする青年を皆で見送る式があり、その式を挟んで、園長の田村神父様にインタビューにお答えいただきました。

広場を囲む様に園舎が建てられています。

正面にお御堂がありそれに連なる様に園舎が建てられています。

田村神父様は日本カトリック児童施設協会の関東ブロックの責任者をされていますが、まず児童福祉施設の種別と役割について教えていただけますか。

児童福祉施設というと保育園も入りますが、主に社会的養護の役割という観点に絞ると、児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム、母子生活支援施設等があります。原則として3歳未満の乳幼児が乳児院、3歳から高校卒業もしくは18歳までの児童が児童養護施設、15歳以上で働いている子どもが自立援助ホームというのが基本となります。子どもの状況に応じて環境を選択できるよう何度も制度改革が行われ、乳児院で状況に応じて幼稚園までいられる場合があります。また、児童養護施設でも場合によっては高校卒業後も20歳まで、最近では20歳を過ぎても継続していられるようなシステムも出来ています。しかし、現実的には高校卒業もしくは20歳で卒園する児童がほとんどです。また、自立援助ホームでもその子どもの状況によっては働いていなくても入所できるようになってきていて、児童養護施設と重なる部分がかなりあります。この二つの施設の大きな違いは、児童養護施設では20歳以上の場合を除いて基本的に児童相談所の措置対象で公費ですが、自立援助ホームでは入所者と施設の契約となり基本的に入所者が払う費用が発生することです。母子生活支援施設はお母さんと子どもが一緒に短期的に生活する施設です。その他に、施設数的には少ないですが専門的な施設として、児童心理治療施設や児童自立支援施設があります。

インタビューにお答えいただいている田村園長です。

戦後の日本の児童福祉政策の発展にカトリック系の施設が大きな役割を持ったとのことですが。

終戦直後、日本全土が荒廃し国自体が立ちいかなくなり、戦争で親を失い、あるいは親が病気・失業で育児を受けられない児童が東京の上野を始め全国のあちらこちらに多数いました。この現状を日本にいた修道会の神父・シスターが見て、公的な制度や支援が期待できない中で、本国に寄付を募り、これらの子どもたちの面倒を見るようになりました。その後、これらカトリック系の施設からも様々な提言をおこない、児童福祉の制度が徐々に整備されていくようになりました。また、戦前における日本の児童福祉施設は一般的には石井十次氏が始めたと言われていますが、現存するものとしては実はそれよりも古く長崎の浦上でシスター方が浦上養育院の活動をしていました。さらに、自立援助ホームはサレジオ会で児童養護に携わっていた長谷場先生が、児童養護施設を中卒で卒園した後に児童が苦労しているのを見て、卒園者に住む場所と技術を教える場を提供する施設として始めたのがその原型となっています。

サレジオ会が東京サレジオ学園を終戦直後の1946年に練馬区高松で事業を始めた経緯とその後について教えていただけますか。

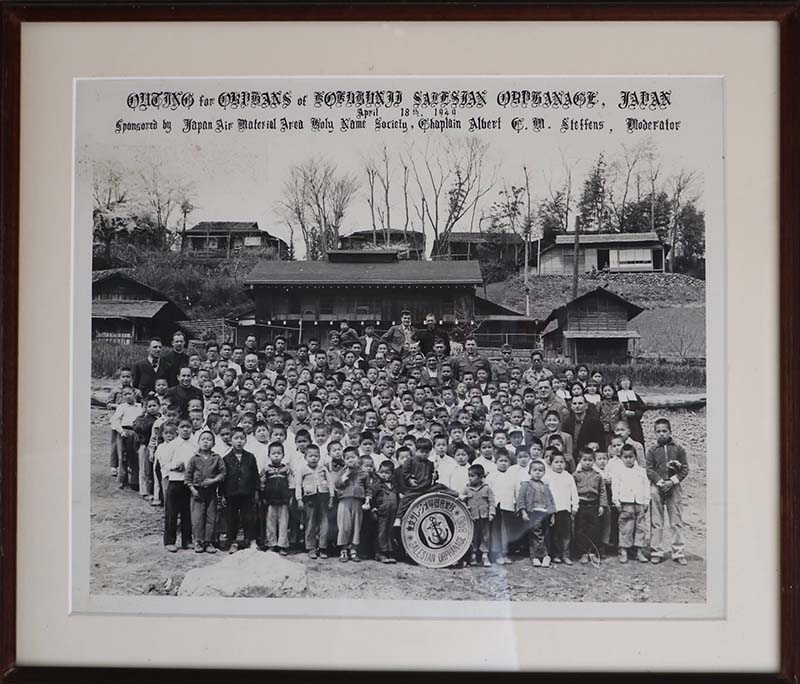

戦後直後の1946年にタシナリ神父様が当時の管区長チマッティ神父様と相談して、上野などの路上に住んでいた身寄りのない子どもたちを練馬の高松にあった米軍の宿舎を借りて生活の面倒を見るようになったのが東京サレジオ学園の始まりです。1947年に小平にあった旧陸軍の土地を入手して移転しました。入園してきた児童たちは当初は小平の公立学校に通うことを考えていました。しかし、多い時には児童数が250名となり当時の公立学校では対応が難しく、独自の小中学校を作ることになりました。その結果、当時の東京サレジオ学園は大きな建物の中に教室と居住スペース、さらにはお御堂が併設する全寮制の学校みたいな形となっていて、子どもたちの世話はサレジオ会司祭・修道士・神学生、それとイエスのカリタス会のシスターがしていました。当時の学園生活は農業や木工等の作業もあり修道会の生活のようだったそうです。この施設を1987年に学校を分離し、児童養護施設の隣にある現在のサレジオ小・中学校となっています。当初、児童は施設から隣の学校に通っていましたが、家庭的養護を目指すのにそれでは分けた意味がないということで、児童は基本的に地元の公立学校に通うことになりました。

設立当初の集合写真です。

林の奥にあるのが隣接するサレジオ小学校の校舎です。

サレジオ中学校の校舎です。

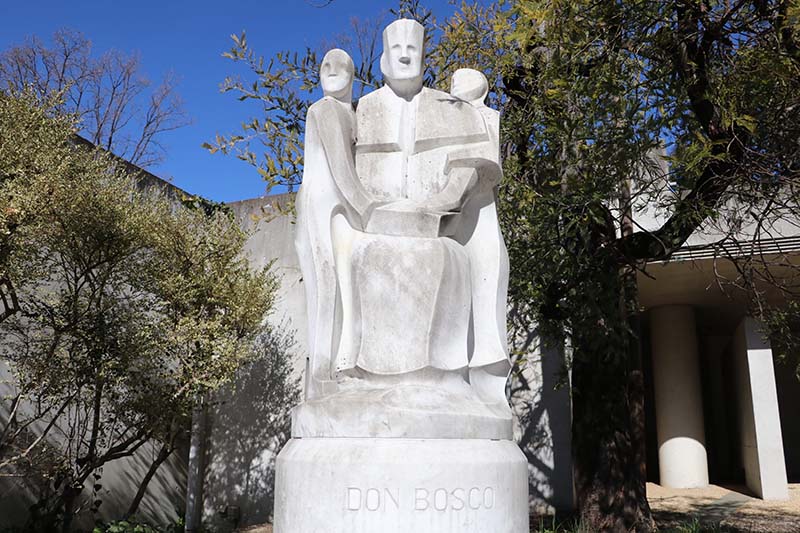

このようなサレジオ会の活動とドン・ボスコとの関係を教えていただけますか。

ドン・ボスコは早くに父親を亡くして少年時代に苦労をして司祭になりました。ある時、連れられて行った少年刑務所で青少年が置かれた劣悪な実態を知り、厳しい労働環境や貧困が溢れている状況に対して、青少年に適切な養育環境や教育が必要であると考えました。そして、彼は困難な状況にある青少年に共同の生活と教育の環境を作り一緒に生活をし、職業訓練までして社会に送り出すということをしていました。初期の私たちの取り組みは、ドン・ボスコがイタリアで行ってきた活動そのものだと言えます。

サレジオ学園は児童養護施設として規模が大きいと聞いています。そして、素晴らしい自然環境の中にあって、施設の建て替えも進めていると聞きますが、施設の概要と児童数について教えてください。

現在の定員は98名で、東京都の民間施設の中でも2番目に定員が多い施設となります。敷地は約1万5千坪で8棟の子どもたちの居住する家(園舎)があります。この敷地以外に小平市、稲城市、国分寺市に合わせて6つのグループホームがあります。この本園の園舎には11名から6名の児童が住んでいます。現在、行政の方針に従って1施設の規模を30名以下に抑える為に、敷地の行政区境で東京サレジオ学園小平と東京サレジオ学園小金井に施設を分ける計画をしていています。ちょうど園舎の老朽化に伴う建て替えと合わせてこの計画をおこなっていて、完成すれば各施設に5棟ずつの園舎が建ち、各棟とも基準の6名となります。この敷地の中には管理棟、お御堂、集会室、厨房もあります。

ナザレの舎の集会室の奥にお御堂が見えています

お御堂の正面です。

高校生が生活する胡桃舎(くるみのいえ)です。

6名が住む予定の建築中の園舎です。

建設中の東京サレジオ学園小金井の管理棟です。

当初から分散した園舎だったのですか。

1987年に全面的に建て替えた時から、7つの園舎にある少人数で分散して居住するという現在の施設の形となりました。これは、ヨーロッパに視察に行った村上神父様や野口神父様が、終戦後とは異なり児童の背景にある問題が貧困だけではなく複雑化した家庭環境が多くなるので、家庭環境に近い少人数での養育が必要になると考えたことによるもので、集約的な施設が全盛の時代に画期的なものでした。

1987年に建設された園舎です。

施設にいる子どもたちについてお伺いします。まず、どのような理由で、どのような経過をたどってこの施設に来るのでしょうか。

ここに来る児童は児童相談所経由で来ることになります。前に述べたように、かつては両親がいなくて貧困という理由が圧倒的でしたが、1980年代以降は家庭環境によるものが増加してきています。例えば親が精神的にダウンして育児が出来ないケース、親自身が虐待やネグレクトを受けて育った為に子どもの育て方がわからないというケース、さらにはDVや離婚によってサポート環境が全くないシングルマザーのケース等があります。特に、経済優先の現代ではシングルマザーは働かないと子育てできません。しかし、小さい子を持つほど一般的には正社員にはなれず、パートや派遣といった不安定で低賃金な非正規で働かざるを得なくなります。その様な環境で子育てを一人でしていて夜泣き等で疲れ果てて怒鳴ってしまうと、隣人に虐待として通報されることになります。さらに子どもがある程度大きくなり、家庭内暴力や非行があると一人では対処できなくなって相談に来るケースがあります。裕福な家庭でも親の過度な期待で教育虐待のような扱いを受けて、耐えられずに家庭内暴力を起こしてここに来る児童もいます。今では、親や親戚が全くいないというケースは稀になっていて、問題の根底には貧困や社会的な孤立の問題が潜んでいると思います。

近年、ここに来る子どもにどのような変化がありますか。

虐待等でトラウマを抱えている児童がここに来るケースが増えています。これらの児童は人との関係を正常に結べなくなり、彼らの中には暴力を受け続ける不安定な環境が当たり前で、安定した環境はいつか壊れるかもしれない不安なものとなり、自ら安定的な環境を壊そうとしてしまう子どもがいます。不登校になるのもこのトラウマの一つの現れである場合があると思います。彼らは集団生活で安心感が得られず、学校に行っても少しのことで不安になってしまいます。トラウマ反応としてフラッシュバックが起きて学校に行けなくなる子もいます。また、最近では、虐待で脳機能に障害を受けて発達障害となっている子どもたちが多くなりました。さらに知的なグレーゾーンの子どもも一定数います。

子どもたちは毎日どのように生活をしているのですか。

子どもたちの日常生活は施設以外の子どもたちと同じように、朝ご飯を食べて、学校に行って、放課後には塾に通う子やお稽古事に通う子もいます。子どもたちが友達の家に行き来して、園に友達が遊びに来て園庭でサッカーをやっていることもあります。

園全体として子どもが伸び伸びと生活できるように、生活のルールみたいなものは決めていませんし、門限も決めていませんが、各園舎でだいたい夕ご飯までには帰ってくるという決まりにしています。子どもの必要に応じてお弁当も職員が作ります。お弁当作りや洗濯は高校生になれば自分でやれるという意見もありますが、私たちはあえて職員がやるようにしています。それは、彼らは生育環境の中で人に何かをしてもらったという経験が圧倒的に少なく、マイナスからのスタートになるので、ここではそれを取り戻すべく家庭で親がやっていることは施設でも同じように職員が世話をするようにしています。学校に行けない子どもの場合は個別にさまざまな対応をしています。職員は学校の保護者会に行ったり、授業参観に行ったりもします。

食事も家庭的な雰囲気を大切にしようとしています。毎食のメニュー決めと食材の調達は一括で管理栄養士がしますが、調理は各園舎で職員が行なっています。メニューも日曜日は各園舎で決めるようにしています。グループホームでは毎日各園舎でメニューも買い出しも自分たちでしています。

一つの園舎は家庭の兄弟と同じ様に様々な年齢の児童で構成されていて、高校生で希望する人は高校生だけの園舎で生活をしています。

園舎の中の食堂となります。

広い中庭では職員と子どもがサッカーをしていました。

職員の方が子どもとの関わり合いの中で大切にしていること、また、苦労していることはどのようなところですか。

ドン・ボスコの教えのように、子どもたち一人一人が自分は愛されているのだと思ってもらえるようにしたいと考えています。とはいえ、トラウマを抱えるような逆境体験をしている子どもに関わることは難しいことです。しかし、大切なことは子どもを中心に置き、子どもの自尊感を大切にして徹底して彼らに寄り添うようにしています。その中で、私たちが気をつけていることは「大人の正しさを子どもに当てはめない」ということです。例えば、学校に行くことは「それが世間の常識」だからではなく、「その子にとって今何が大切なのか」という観点から判断するということです。

かつては何百人の子どもの面倒をみなければならず、子ども一人ひとりのエネルギーも高くて外での喧嘩や非行に対応するという苦労がありました。しかし、現在では児童の数は減りましたが、一人一人の状況が複雑化して統一性がなく、内に引きこもる傾向があり、虐待によるトラウマとか精神医学的なケアも必要なケースも増えて苦労の中身が変わってきたと思います。

高校を卒業して、ここを卒園した後の子どもたちの進学、就職の状況はいかがでしょうか。

児童が高校を卒業した後は、ここを出て一人暮らしをして大学や職場に通うことになります。しかし、本人が一人暮しを心配し、我々から見ても難しいと思う時は児童相談所の許可を得てここに残ることも可能です。大学に行く場合は奨学金がいろいろ出るので、貯金が無くても大学へ行く資金は支援を受けることができます。東京都では引越し費用、家賃の補助も条件はありますが受けることができます。これらを受けた場合、アルバイトして稼ぐお金は自分のために使うことができます。この為、以前は児童の進路が進学と就職が半々でしたが、現在は進学する児童の方が多くなっています。

全体の1割弱がいわゆる知的なグレーゾーンの児童で、特別支援学級を出た後は障害者のグループホームや通勤寮に行くことになります。

お御堂のパイプオルガンです。

卒園後に問題を抱えてしまった子どもたちに施設としてどのようにサポートするのでしょうか。

卒園後就職し、あるいは進学して卒業後に就職して社会で活躍している卒園生は数多く居ます。一方、たまに大学に進学したが友達関係や授業に興味を失ったりして行けなくなり、就職もできずに奨学金を打ち切られる等生活が困難な状況になってしまう子どももいます。この様な場合、施設の方で金銭的な立替をしたり、入院の世話をしたり、経済的に立ち行かなくなった場合には社会保障につなげるサポートをします。通常、最後までここに居た児童については卒園後も私たちが家庭の役割を負うことになります。最近では、卒園後は困った場合に職員と個人的に連絡を取ってくるようになりました。そのように相談できる関係性を在園している時から職員が課題を一緒に解決したりして作るようにしています。

ドン・ボスコの像が入り口に設置してあります。

地域社会や小教区との繋がりはどのようなものがあるのですか。

地域の小平第三小学校とは児童数の多かった頃から強い繋がりがあります。定員が少なくなった現在でも、定期的に年3回、年度始まりは先生がこちらを訪問して施設を見学してもらい、後はこちらから伺ったりしています。中学校でも回数は少ないですが行き来をしています。また、東京サレジオ学園の園長と主任がPTA活動に参加もしています。さらに、地域では青少年対策協議会のメンバーに入っていて、地域のお祭りにも参加しています。国分寺市とか稲城市のグループホームもそれぞれの自治体と繋がるようにしています。市の審議会にも意見を述べたりをしています。

小教区との繋がりとして、小平教会には時々ミサにも行っており、寄付等の様々な支援を受けています。また、調布教会からもバザーの収益金から寄付をいただいています。

現在直面している課題としてどのようなものがありますか。

グループホームでの少人数毎の養育等による職員の増加で、若い職員が増えていきます。おかげさまで毎年10名程度の新しい職員を採用できています。そんな中で、比較的若い職員からマニュアルを作ってもらいたいという希望がありましたが、ベテランの職員は今までの経験を重視して子ども一人ひとりに向き合い臨機応変に、時には時間を忘れて子どもに寄り添ってきたことから、定型的な対応を求めるマニュアルはあえて作成しませんでした。働き方改革が提唱される現在、ベテラン職員がネット情報やマニュアルを重視する世代の職員に対して、サレジオの理念に則って、日常生活においては勤務時間の範囲内で子ども中心に関わり合い、必要とされる時には全力で関わることの意味をどの様にして伝えられるかという課題があります。そして、今後これらの課題にしっかりと答えてくれる人材を採用していけるか、また、ベテラン職員と若い職員のギャップをどのようにすべきか等の課題もあります。

園内の小道にマリア像が置かれています。

児童養護施設の施設長として、仕事をしていて良かった思う瞬間はどのようなときですか。

今日の引っ越しの見送りの場面でベテラン職員が目頭を押さえていました。卒園生がここを巣立っていく姿を見たり、不登校の子どもが学校にいけるようになったり、就職決定や結婚の報告にくる等、その子どもの成長に立ち会えた時に喜びを感じます。特に毎年、卒園生の激励会で卒園する子どもの挨拶を聞きながら、小さかった時からその子と関わった様々な場面がまぶたによぎる時、本当にやっていて良かったと思います。子どもの人生に関わることで自分も人として育ててもらっていると、この歳になっても感じています。