愛の奉仕活動紹介

愛の奉仕活動紹介: Vol.32 影絵ラ・ルミエール

2025年07月22日

「影絵ラ・ルミエール」訪問レポート

今回は千葉県千葉市花見川区にある習志野教会に所属する活動グループ「影絵ラ・ルミエール」を訪問しました。習志野教会は京成実籾駅から徒歩で15分程の距離にあり、日曜日の10時ミサには送迎用のバスが実籾駅から出ています。習志野教会は千葉県船橋市に1968年に「復活のキリスト」船橋教会として設立され、信徒数数十人で始まりました。船橋教会は信徒数の増加によって増築を繰り返しましたが駐車場も手狭になり、2000年12月10日に現在の場所に聖堂を建堂して、名称を習志野教会に改めました。現在では、所属信徒が2000名を超す教会となっています。

習志野教会の外観です。

習志野教会の聖堂内です。

影絵ラ・ルミエールは、老人ホーム、障害者施設、保育園等様々な場所を訪問して影絵の上演を行い、人々の心を豊かにすることで社会福祉に貢献しています。毎週月曜日が活動日であるとのことでしたので、6月の活動日に訪問して代表の朝比奈さんを始めメンバーの方々にインタビューをさせもらいました。その後立ち稽古の様子も鑑賞させてもらいましたので紹介させていただきます。当日、主任司祭の浦野師があいにく午後から不在のため、助任司祭の真境名師に参加していただきました。

メンバーの方々です。前方向かって左から朝比奈さん、真境名師、高山さん、久保田さん、後方向かって左から米井さん、小溝さん、横山さん、鈴木さん、宮崎さんとなります。

2022年に千葉市長より社会福祉功労で表彰されました。

40年前から続いている活動と聞いていますが、影絵ラ・ルミエールの活動が始まった経緯について教えて下さい。

40年前、まだ船橋教会の時代、クリスマスに教会学校の聖劇以外に婦人部とか壮年部などのグループも何か催し物を発表することになりました。当時の婦人部長さんから朝比奈さん何かありませんかと問われて、高校時代の文化祭で文芸部の影絵を見た記憶が蘇ったので影絵を提案し、結果それを演ずることになりました。提案した手前、急いで図書館に影絵の作り方を調べに行ったところ、丁度、影絵の作り方の本があり、それをもとにして最初の「お化けの花」という作品をみんなで作り上げ、クリスマスに上演することが出来ました。上演は好評で、信徒から教会以外でも上演したらと勧められ、また信徒の方がボランティアに行っていた鎌ヶ谷の病院を紹介されて聖歌隊と一緒に上演に行ったのが活動の始まりとなります。当時教会も「開かれた教会」を目指していて、その動きと私たちの活動が一致していました。

メンバーの方とインタビュー風景です。

ラ・ルミエールと言う名前の由来について教えてください。

これは当初のメンバーの1人でフランス語を勉強していた方が考案した名前です。ルミエールというのはフランス語で光という意味で、影絵では光がなくては影はできないこと、また、神の光の意味もあるということでこの名前になりました。

現在のメンバーについて教えてください。

最初が婦人部の上演という形でグループが始まった経緯から、当初からメンバーは女性が中心でした。力仕事もあるので男性も入っていただければいいのですが、今、全員が女性なので入りづらいようです。メンバーのご主人が裏方としてお手伝いをしていただいているということは良く聞かれます。メンバーは多い時には13名いたこともありましたが、老齢化により亡くなられる方もいる一方、新しい方も入って現在は8名で活動しています。年齢層も若い方が入られたので幅広くなりました。メンバーの方一人一人が各々タレントを持たれていて、楽しく息のあった活動ができています。

活動内容はどのようになっていますか。

通常の活動は、毎週月曜日の午前10時から午後3時ぐらいまで教会の信徒ホールで行っています。活動内容は、影絵の新規演目に合わせた絵や人形等の制作をしたり、練習したりします。上演日程が決まればその前は練習に没頭します。上演が続くと新しい制作活動が難しくなってしまいます。

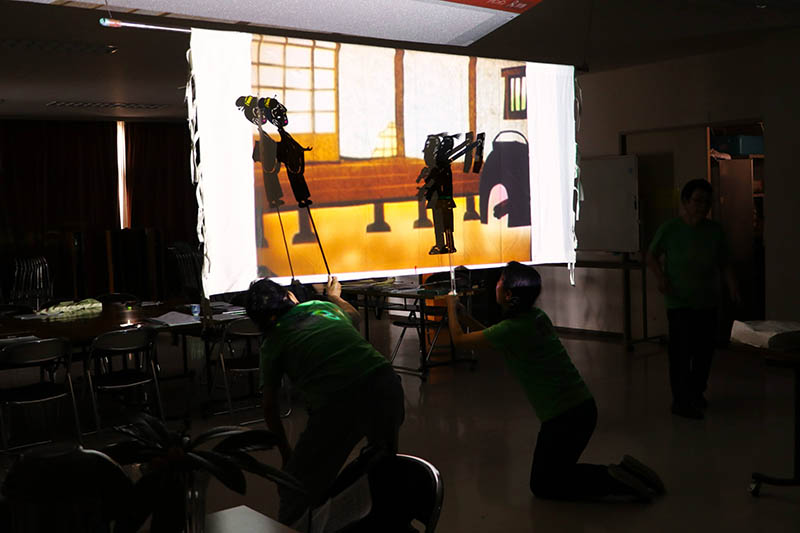

立ち稽古の場面を見せていただきました。立て膝で俊敏に右へ左へと動く姿に驚きました。

影絵の制作について教えてください。

新しい演目の制作には3年から4年かかります。まず、演目となる絵本を選定して、そこからセリフと絵コンテを考えて脚本を作成します。そして、音楽はピアノの先生でもあるメンバーがオリジナルの音楽を作曲する一方、みんなで影絵の絵や人形を作り上げます。そして、影絵の時に流すセリフの配役を決めて、音楽と共にセリフやナレーションを録音していきます。それらの準備が終わった段階で、今度は立ち稽古にはいります。これら全過程が自分たちのオリジナルな手作りとなりますので、毎週1日の活動でも3~4年という時間がかかります。この40年間で製作した演目は小作品を含めると24作になります。コロナ禍でも比較的早くからこの制作活動は再開して現在に至っています。

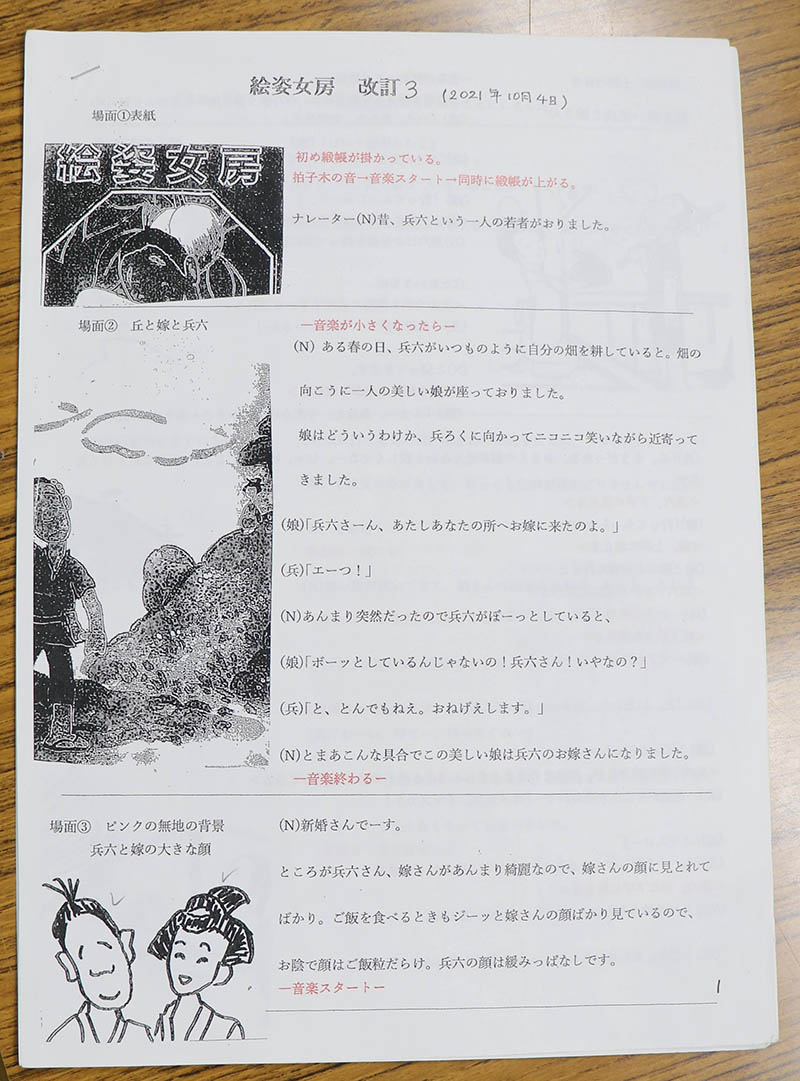

絵本をもとに考案されたセリフとナレーションと絵コンテが描かれたオリジナルの脚本です。

様々な人形が一から手作りで作られています。

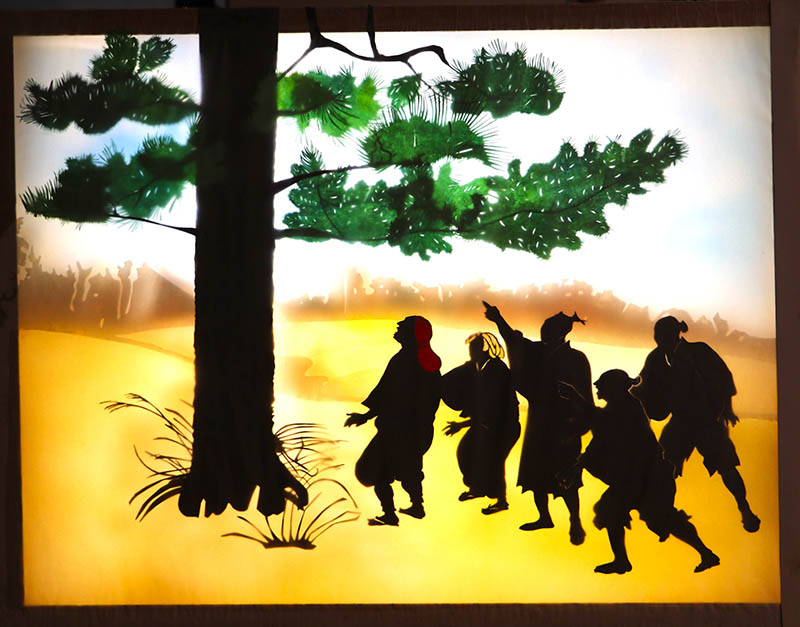

影絵紙芝居「花咲か爺さん」の一場面です。

公演はどのような場所で行われているのですか。

活動を始めた頃は、メンバーや教会関係者のつながりがある病院施設や老人ホームから訪問上演が始まりました。しばらくして色々な施設等から上演依頼が入るようになり、現在ではこちらから依頼することは殆どなくなりました。上演場所としては老人ホームが多いのですが、児童ホーム、幼稚園、保育園、障害者施設等でも今までに数多く上演をしています。社会福祉協議会のボランティアグループにも所属していて、そこからの紹介もありますし、もちろん教区内のカトリック教会や修道会で上演させていただく機会もあります。それらの中で、複数回訪問している施設が多くあります。

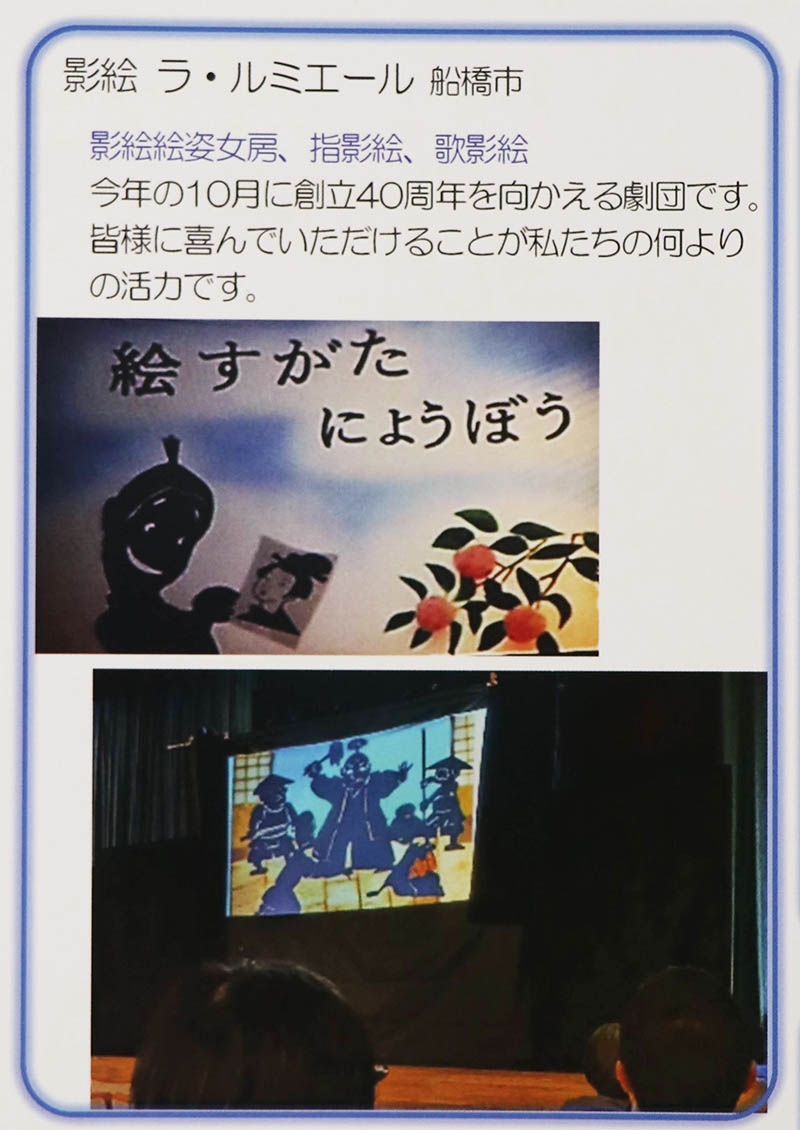

2012年には東日本大震災の被災地である気仙沼、一関、南相馬の保育所や幼稚園で上演をし、その時の様子がNHK「小さな千人の力」で紹介されました。また、全国各地で行われる人形劇フェスタにも参加していて、今年の5月は富津で行われた「ちば人形劇フェスタinふっつ」にも参加しました。人形劇の中でも影絵を演ずるグループは少数です。

年間の上演回数はコロナ前には20回以上行なった年もありましたが、コロナ後は減少しています。この40年間での総上演回数は328回となっています。

上演内容については、事前にメンバーが訪問して打ち合わせを行い、会場規模や対象者によって上演内容を考えます。例えば、保育園では幼児・乳児用に短く分かりやすいものを、又老人ホームでは昔話などを取り入れています。複数回訪問している時には、演目が重複しないように注意しています。

「ちば県人形劇まつりinふっつ」のパンフレットで紹介されています。

教会との関係はどのようになっていますか。

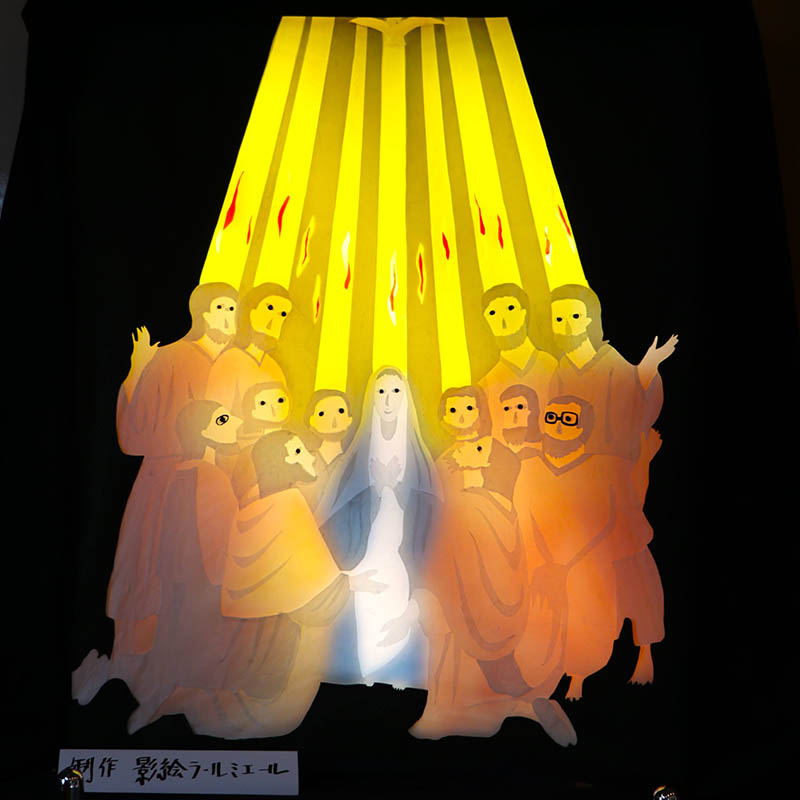

奉仕活動部の一グループとして教会に所属し、教会の信徒ホールを毎月曜日利用させていただき、様々な資材を倉庫に置かせていただいております。私たちの教会への奉仕活動として、クリスマスと復活祭と聖霊降臨の時に聖堂のエントランスに影絵のパネルを展示し、馬小屋を飾っています。新作の初演は習志野教会でやっています。

又、外部の上演が決まっているときには、教会で毎週発行されるお知らせに、掲載をお願いしています。

財政面では特に教会から支援は受けず、メンバーの会費と千葉市社会福祉協議会から助成金を受けて活動しています。他の劇団の方々が活動場所に苦労していらっしゃるのに、我々が毎週月曜日に教会で影絵の活動に専念出来ることは、大変ありがたく、感謝しています。

聖堂入り口に飾られた聖霊降臨の影絵です。影絵は原画を表すようにくり抜かれた紙を何枚も合わすことによってできています。

教会の倉庫の一角にはこの会の様々なものが収納されています。

抱えている課題はなにかありますか。

一番の課題はメンバーの高齢化だと思います。特に、上演に行く時の資材の運搬が問題になっていました。4~5年前に若い方々が入って、車の運転やパソコン作業を率先してやってくださり、又飲み込みもとても早いので、大変助かっています。活動継続のためにも若い方の参加がさらに求められます。しかし、どこのグループでも若い人は引っ張りだこの状態です。メンバーは習志野教会以外の人でもいいと思っていますが、公募しても応募がないので普段からお声をかけていくしかないと思っています。

この活動を通じて喜びを感じる時とはどんな時ですか。

*自分の役をやり切って、最後に観客の子供達やお年寄りたちが本当に笑顔になって喜んでいる姿を見た時に、また頑張ろうという気持ちになります。

*配偶者と死別して落ち込んでいる時に、この活動と巡り合い、メンバーと楽しく活動をできることに本当に喜びを感じています。

*高齢者にとってこの活動のように仲間と創造的な活動をする機会は本当に少ないと思います。その活動に参加して人に喜んでもらえることも喜びを感じますが、上演をやり切って緊張感から解放された時の喜びも大きいものがあります。

和気あいあいとした昼食風景です。