愛の奉仕活動紹介

愛の奉仕活動紹介: Vol.33 ディリの会

2025年07月22日

今回は東京都文京区関口にあるカトリック関口教会に所属する活動グループ「ディリの会」を訪問しました。関口教会は東京メトロ有楽町線の江戸川橋から徒歩で約10分、JR目白駅からはバスで10分ほどの位置にあります。関口教会の正面玄関前の道路を挟んだ向かい側には旧山縣有朋邸であった椿山荘、周辺には旧細川庭園、日本女子大学などがあります。関口教会は1900年に小教区として設立され、1920年には築地教会から東京の司教座聖堂がこの教会に移されて現在に至っています。先の大戦の空襲で聖堂が焼失してしまいましたが、戦後ケルン教区の多大な支援を受けて1964年に現在の聖マリア大聖堂が献堂されました。この大聖堂は丹下健三氏の設計によるものです。敷地内に大司教館や引退した司祭のためのペトロの家があり、日曜日のみならず平日も内外から多くの方が訪れています。

カトリック関口教会の外観です。

聖マリア大聖堂の内部です。

ディリの会は東ティモールにある聖イグナチオ学院を支援するために募金活動や東ティモール産のコーヒーの販売活動を行っています。また、聖イグナチオ学院の現地世話人でイエズス会司祭の浦善孝師が帰国した際には、関口教会にお招きして、主日のミサの後に現地の報告会を企画しています。6月の日曜日、浦師が帰国し報告会が企画されている日に訪問して代表の服部さんにお話をうかがいました。

向かって右から浦師、メンバーの谷口さん、代表の服部さん、久守さん、当日お手伝いいただいた佐波さんとなります。後から西垣さんも参加してくれました。

ディリの会の活動が始まった経緯ついて教えて下さい。

2014年に当時関口教会の主任司祭だった山本師から海外支援の提案がありました。丁度その頃、教会運営委員だった故南部征枝さんが知人であった故増田祐志師(上智大学神学部教授)より「今度、親友の浦神父が東ティモールでイエズス会学校設立のプロジェクトメンバーになるので支援してもらえないか」と依頼されていたので、山本師に話をして、関口教会に有志でディリの会を設立して東ティモールの「聖イグナチオ学院」を支援することになったと聞いています。

信徒や来訪者の方々とコミュニケーションをとりながら楽しく活動をしています。

現在のグループのメンバーと活動内容はどのようになっていますか。

現在のメンバーは4名ですが、様々な方にご協力を頂いています。活動内容は定期的に年に3回の募金活動を行っています。東ティモール産フェアトレードのコーヒーは販売を始めたばかりですが、好評なので販売回数を増やそうかと考えています。

また、教会のファミリーデーの時に、現地の生徒の生活を紹介するパネル展示やフランシスコ教皇の東ティモール訪問歓迎用のビデオ上映、また、フェアトレードに付いても紹介をしました。11月にはガレージセールも行っています。

広報活動として、年2回写真を通じて現地の状況がわかる「ニュースレター」が届くので、それを印刷して広く配布するようにしています。

年3回の活動日にはこの様に聖堂出口付近で献金を募ります。

「タイス」生徒たちが織った東ティモールの伝統的な織物です。

現在支援している聖イグナチオ学院について教えていただけますか。

浦神父様によりますと、東ティモールは1999年にインドネシアからの分離独立を諮る住民投票の結果、独立が決まり、2002年に独立した国です。独立運動の前後で厳しい状況に置かれ、現在政情は安定してきましたが人々の生活がなかなか向上していないのが現状です。このような中、15歳未満の人口が37%を占める若い国で、これからの国づくりの要として質の高い教育の充実が求められていました。

2009年に福岡で開催された東アジア太平洋地区のイエズス会ワークショップで東ティーモールの戦後復興教育への支援が議題となり、これを契機にイエズス会四校(イエズス会系中高等学校)が募金等で財政的な支援を行なうことになりました。さらに、各国から1名教育経験者を現地に派遣することになり、日本からはイエズス会司祭で教師経験の豊かな浦師が派遣されることになりました。その後、イエズス会東アジア太平洋地区協議会は、聖イグナチオ・デ・ロヨラ中学校高校(聖イグナチオ学院)を2013年に開校することができました。学校の理念は「貧富の隔たりなく、学びたい全ての子どもたちに良い教育提供できるきちんとした学校」を目指すとなっています。

開校13年目を迎えて、現在中学1年から高校3年まで男女約840名が学んでいます。学校は首都のディリから18キロほど離れたリキサ県ウルメラ村にあり、近隣の村からの生徒に加え、良質な教育が評価されて、近年は多くの生徒がディリ市や全国から来るようになっています。

開校以来、聖イグナチオ学院では、イエズス会系学校教育理念を具体的に示した四つの要素(Conscience 良心、Competence 能力、Compassion 思いやり、Commitment 責任感)を教育に取り入れています。

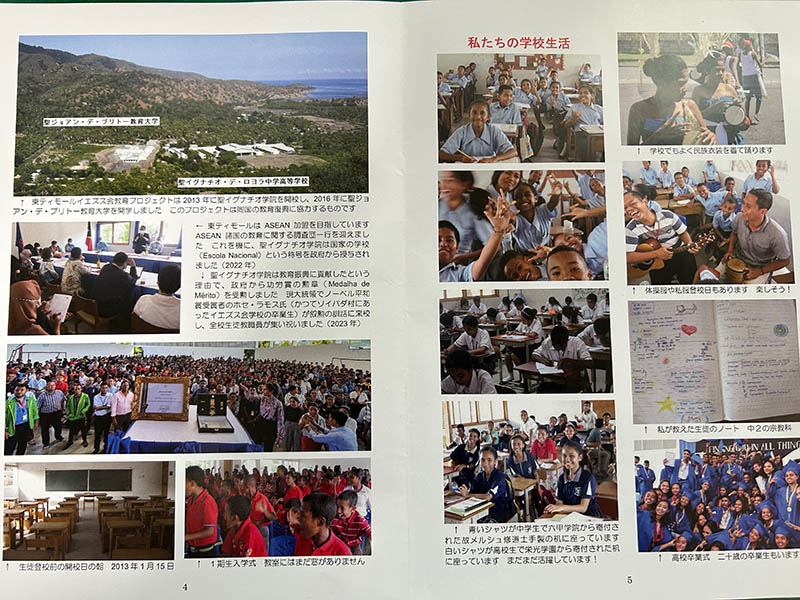

現地の学校の様子を説明するリーフレットより。

ティリの会からの募金はどの様に使われているのでしょうか。

聖イグナチオ学院中高校には、より高質な教育を求めて都会の比較的経済的に余裕のある家庭の子弟が多く入学するようになりました。地元の村の公立小学校は三部制で、一日の授業時間が短く、教科書もないため、十分な教育が受けられず、聖イグナチオ学院中学の入学試験に合格するのが難しくなって来ました。これに危機感を持ち、貧富の差なく教育機会を提供するという包摂性を守るために、公立小学校に出向いて入試説明会を行い、奨学金制度をアピールして貧しい家庭の生徒にも門戸を開いていることを訴え、同時に入学試験に合格できるよう小学校6年生を対象に算数とポルトガル語の補習塾も実施しています。その結果、村の子どもたちも一定数入学が可能となり、毎年10%から12%が奨学生となっています。その子供たちの入学後のすばらしい成長を見て、浦師は日本と東ティモール両国で長く教師をした経験から、子供の能力は同じで、機会が与えられたかどうかだけだと確信したそうです。適切な教育機会があれば、誰もが学べることを理解することができると話されています。

この実現した包摂性は、比較的経済的に余裕のある生徒と奨学金で学ぶ生徒が共に学び、互いに影響し合う「教育の民主化」を実現しています。これは、将来の国づくりにおいて多様な背景を持つ人々が協力し合う基盤となります。

ディリの会の募金は、現在この地元の村の子ども達の奨学金(授業料・教科書代・被服費・交通費等)に使われています。

ミサの後に東ティモールの聖イグナチオ学院を卒業して上智大学で学んでいる留学生から、関口教会を代表して主任司祭小池師に感謝と尊敬を表す織物「タイス」(テトゥン語で「着る」との意味)が贈られました。

抱えている課題はなにかありますか。

これからの活動をどのような形で維持させていくかが課題となっています。信徒の方々、特に若い方々にも関心を持っていただくために何をすればいいか悩むところです。

この活動をされていて喜びを感じる時とはどんな時ですか。

喜びを感じるのは、やはり奨学生の皆さんが学べる機会を得られたことです。国連総会で採択されたSDGs4では「すべての人に包括的でかつ公平で質の高い教育を提供し、生涯教育の機会を促進すること」をその目標の一つとしています。同時に、実は貧しい人々だけではなく、「すべての人々にとって」教育は希望であり平和の礎なのですと浦師はいつもおっしゃっています。

奨学生の方々から感謝のお手紙を受け取ると、これまで活動を続けていて本当に良かったと感じます。

顔を見たこともない私たち支援者たちのために、修道院では毎週月曜日、年に一回卒業試験の後に、奨学生の家族と一緒に感謝のミサを捧げてくださっていることも、大きな励みであり喜びです。

1人の宣教師として48歳で東ティモールに赴任し、教育支援活動を続けている浦神父様を祈りをもってこれからも支援をして参ります。

報告する浦師と報告会の風景です。留学生からも直接現地の様子が聞くことができます。