カリタス東京ニュース

カリタス東京ニュース 2025年1月号

2024年12月19日

目次

巻頭言

カリタス東京ニュース発刊から一年

カリタス東京 事務局

田所 功

日頃からカリタス東京の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022年4月にカリタス東京が創設されてから2年9カ月になります。この間、それまでの社会系委員会が行っていた取組(2月の世界病者の日イベント、8月の平和旬間行事など)を引き継いで実施しました。また、新たな取組として、11月の貧しい人のための世界祈願日に合わせて「生活困窮者支援フェスタ」を開催しました。災害対応では、教区本部機能の災害への備えとして、荒川の氾濫を想定した災害対応シミュレーションも実施しました。幅広い分野を担当していますが、取組の内容も少しずつ充実してきています。

そういった様子をお伝えするために、カリタス東京ニュースを1年前に発刊しました。東京教区内の愛の奉仕活動団体の方々からは「自分たちの活動をもっと知ってもらいたい」とか「教区内にどんな団体・グループがあるか教えてほしい」などのご要望を多くいただきましたので、ご要望に応えるために「愛の奉仕活動の紹介コーナー」を設け活動団体・グループの紹介を行ってきました。間もなく発刊から1年になります。この間毎月LINEで配信したり、カリタス東京のホームページに掲載して多くの方々にご覧いただきました。現在400名ほどの方にLINE登録いただいています。また、LINE版「カリタス東京ニュース配信のご案内」パンフレットも季節ごとに4回配布させていただきました。

案内パンフレットは最初の1年間の予定でしたので、この待降節号で終了となりますが、カリタス東京ニュースLINE版ではこれからも様々な情報をお伝えしてまいります。写真もたくさん揚げています、LINE登録いただき是非ご覧ください。

インフォーメーション

2025年世界病者の日ミサのお知らせ

毎年カリタス東京が運営を担当している世界病者の日ミサを、2025年も以下のとおり実施します。

日時

2025年2月11日(火・祝日)14:00~15:00

場所

東京カテドラル聖マリア大聖堂

主司式

菊地 功 枢機卿

愛の奉仕活動の紹介コーナー

「社会福祉法人ロザリオの聖母会」訪問レポート

今回は、千葉県旭市に本部を置く社会福祉法人ロザリオの聖母会を訪問しました。ロザリオの聖母会は千葉県東部の旭市と香取市で海上寮療養所という精神科の病院をはじめ、重度心身障害・知的障害・身体障害等様々な障害をお持ちの方々に入所・通所等様々な形での支援を提供する24の施設を運営しています。この日は、九十九里海岸に近い旭市野中にある法人本部で石毛敦理事長にお話を伺いました。

社会福祉法人ロザリオの聖母会の法人本部棟です。

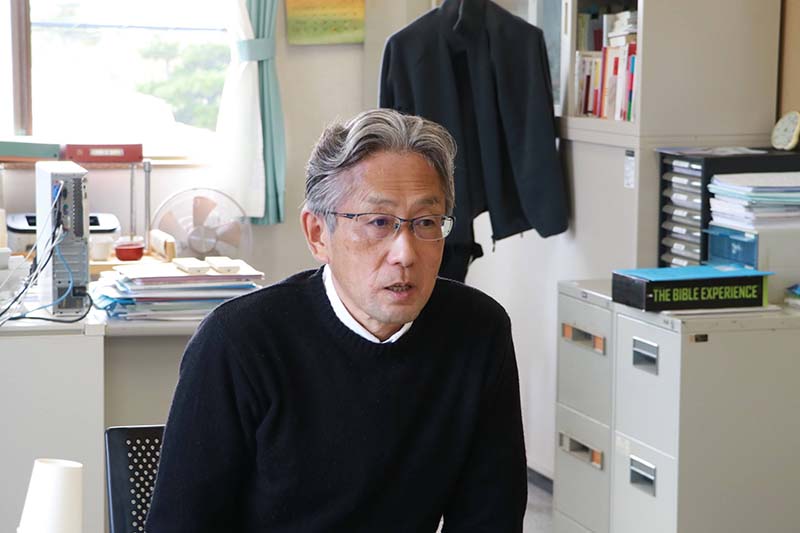

インタビューにお答えいただく石毛理事長です。

ロザリオの聖母会の歴史は戦前の戸塚神父様によるナザレトハウス(結核療養施設)開設までさかのぼるとのことですが。

戸塚文卿神父様は暁星中学を首席で卒業後、第一高等学校、東京帝大医科大学に進学して医師となり卒業時に恩師の銀時計を授かり、東京帝大医科大学助手、北海道帝国大学助教授に就任、文部省から国費で2年間フランス、ドイツ、アメリカへの留学を命じられ、パリのパスツール研究所で組織学を研究、その後ロンドンに滞在していた時に召命を受けてパリのサン・スルピス神学校に入りました。ロンドン時代にシスター・ローズ、バイオレットと懇意になり、ボンサマリタンという布教や慈善を目的とした会を創設しました。1924年に司祭に叙階、1925年にシスター・ローズ、バイオレットを伴い、母国で医師という立場も使いながら宣教活動をしようと決意し帰国したそうです。最初は実家の病院を引き継ぎ「聖ヨハネ汎愛病院」として開院、次いで1929年に品川の荏原に結核療養所ナザレトハウスを開き結核患者を診ていました。同年には武蔵関のカトリック神学院教授に就任し自然科学を教授、1930年には雑誌「カトリック」の編集長に就任しています。それから、結核患者を転地療養するための施設が必要であると考えて、海辺で暖かく気候の良いここ旭市の地を選んで1931年にナザレトハウスを移転しました。このナザレトハウスが病院組織となって海上寮となりました。その後、戸塚神父様は聖母病院の病院長としても活躍され、司祭職も同時に果たしながら1939年には桜町病院を開設しましたが、同年に今までの無理が影響し心臓を悪くし47歳の若さで帰天されました。

海上寮は戸塚神父様の帰天後東京教区が経営を承継しましたが、第二次大戦末期、九十九里海岸に米軍が上陸して戦場になる危険性があるとして廃院されて、施設は日本医療団に売却されました。戦後、1947年にフランシスコ会の司祭で田園調布教会の稲用経雄神父様が教会の4人の女性とともに宗教法人聖フランシスコ友の会を設立して、日本医療団より海上寮を買い戻して結核療養所を再開しました。その後、社会福祉の法制度の改変に伴って、組織は社会福祉法人ロザリオの元后会をへて現在の社会福祉法人ロザリオの聖母会となっていきます。

その後、抗生物質の開発で結核が治療されるようになり療養所の役割が見直されるようになりました。国立系の結核療養所の多くが精神科の病院へと改変されてきた流れに合わせて、海上寮も次第に業態を変えて、1971年に精神神経科の病院となりました。

戸塚神父様が住まわれた建物です。

その後、海上寮の精神科の立ち上げに尽力された医師で東大医学部精神科教授土居先生の居室として使われました。

戸塚神父様の建てられたお御堂です。中は畳敷きの会衆席となっています。

海上寮の外来入口と病棟です。

法人の事業は業態的・地域的にどの様に発展をしてきたのでしょうか。

4人の女性達は海上寮の次の事業として、高齢化に対応した老人ホームの建設を考えたようです。しかし、既にこの地域には老人ホームが数多く存在していたため、行政から地域で必要とされている重症心身障害者の為の施設を建てた方がいいのではないかとアドバイスがありました。そして、それに応える形で重度心身障害施設である聖母療育園を開設しました。それ以降、国の入所系の福祉施設を拡充していくという政策に合わせて身体障害者の入所施設である聖マリア園が開設されました。次に、比較的障害者の方の人数が多い知的障害の施設として聖家族園を開設しました。これが入所系のピークの時でした。

また地域的には海上寮のある旭市から広がり、2001年に香取市には知的障害者の入居施設がないので当法人に建設してもらいたいという市からの要請にもとづいて佐原聖家族園を開設しました。

以上の事業の拡大は行政の流れもありますが、当法人の先々代の細渕理事長が1983年に入職してから不眠不休の活躍で積極的な施策を取ってきたこと、さらには、当時は氷河期世代などマンパワーにも恵まれていた結果でもあります。

重度心身障害施設の聖母療育園の正面玄関です。

障害者支援施設「聖マリア園」です。

障害者支援施設「聖家族園」です。

旭市と香取市で24事業所を運営しているとのことですが、事業の全体像をお話し願えますでしょうか。

事業の説明の仕方として様々な切り口がありますが、利用者の障害種別でいくと精神障害・身体障害・知的障害・発達障害に分けられると思います。

さらには、入所系、グループホーム、通所系という分け方があります。入所系は比較的大きな施設に個室を設けて食住入浴のお手伝いをするものです。私共では海上寮や聖母療育園、聖マリア園、聖家族園、佐原聖家族園がこれに該当します。

グループホームはこの入居系からいきなり社会に出ることが困難な場合に入居する中間施設的なものとなります。グループホームではアパート等を借り上げたり、自前で建設したりした建物の個室で利用者の方に起居する場所と職員が食事の提供等をしています。私共では「ナザレの家あさひ」と「ナザレの家かとり」がグループホームとなっていますが、このあさひには22のグループホームがあり定員は90名となっています。障害が軽度の場合このグループホームから地域社会に出る方もいますが、グループホームに長くとどまるという方もいます。グループホームから出た方は通所系というデイサービスに通ってくる方もいます。国の政策に従って精神疾患の軽度の患者は海上寮からグループホームに移転するようにしました。また、特別養護老人ホームに入るほど障害がない場合も老人用のグループホームに入居します。身体障害の方もお世話する職員は大変ですがグループホームを用意しています。

後、就労系という分野があります。これは、みんなの家やワークセンターのように利用者の方がそこでパンの製造、印刷、調理等で働くことができる施設になります。これらの施設では、外部就労を目的とした職業訓練にとどまらず、この施設自体で働くことの訓練も目的としています。

最後に相談系という様々な地域住民からの相談を受ける施設があります。また、老人と障がい者へのヘルパー派遣も行っています。

本部敷地内の施設配置図となります。

ナザレの家あさひのアパート形式のグループホーム。

ナザレの家あさひの借上マンション形式のグループホーム。

ナザレの家あさひの身体障害用のグループホーム。出入口が広めに設計されています。

高齢者支援センターで作家の有吉佐和子さんのご遺族からの寄付で建てられました。

旭市内の施設の東総地域における位置付けはどうなっていますか。

この地域に当法人ほどの規模の障害者施設はないので、行政からは頼りにされていると思います。隣接する匝瑳市にはイギリス国教会系の九十九里ホームという老人ホームと総合病院を中心とした大きな施設があります。この辺りは地価・人件費・物価が安いことから東京都を初めてして首都圏の自治体の運営する福祉施設があります。

地域社会の中で障害者をケアする流れの中て、居住型施設が担う役割と利用者の状況はどうなっていますか。

行政の方針としてはできるだけ障害者を地域社会の中で看ていくという方針ですが、この主たる目的は福祉予算の削減にあると感じています。軽度の障害の方で地域の中で生活していくのに問題のない人はいますが、一方で障害の為に地域で生活することが難しい人もいます。先程も述べましたが、私共も海上寮から比較的軽度の精神障碍者の方にグループホームへ移っていただきました。精神科の患者さんも最近は薬剤が進歩してきたため社会で暮らせるケースが増えてはいます。しかし、入所して常時看護・介助する必要のある方が一定以上いるのは事実です。この問題を考える時に、地域の中に住むことがその障害者の方にとって幸せなのかという視点で考える必要があり、杓子定規に何が何でも地域でというのは間違っていると思います。さらに、現実的には家族から入居させてほしいという要望が多くあります。親の高齢化等で家族が家庭の中で世話をすることが難しくなっている、あるいは将来的になる恐れがあるということを反映いているのだと思います。この点を考えると、今までは障害者の方を家族が面倒を見ていた場合に施設に入る必要が出てくるようになり、入居系の施設の必要性が増してくることも考えられます。

医療の入居系として海上寮がありますが、高齢となっても一定の精神疾患がある場合老人ホームでは受け入れてもらえない場合が多く、それらの方には終の棲家となっています。

公共の福祉政策に大きく影響を受けると思いますが、現場から見て障害者福祉政策の問題点はどこにありますか。

政策は予算を伴うもので、限定された税収の中で福祉にどの程度配分されるかに大きく影響を受けます。財務省は厚生労働関係の予算を抑制しようと考えているみたいです。今回の報酬改定でも知的障害の分野は増額になりましたが、赤字になる事業分野が出てきています。報酬が物価上昇を反映しておらず事業者の努力に任されています。

また、圧力団体の影響を受けてなのか、政策の一貫性がないことも問題です。前に話したように、私共では国の方針に従って入居系の利用者を出来るだけ削減して、グループホームに移すことについて数値目標を作って対応していました。しかし、今回の報酬改定では、なぜか入居系が増額されて、推進してきたグループホームが削減されてしまっています。

高齢者のデイサービスは民間の株式会社に参入を認めたので過剰供給となり閉鎖する施設も出てきています。当法人でも2つを一つに統合する計画です。この地区で他の法人によってコロナ前に計画された老人ホームが最近、建物はできたが開業できないでいます。これは地域の高齢者数がピークアウトし入居予定者数が減っている、働く人がいない、施設の建設費の高騰が要因と言われています。今後、特別養護老人ホームが余剰となり、廃墟になる可能性があります。

首都圏から少し離れた地域として、職員の就労の問題はどうですか。

私共の法人では570名の方が現在働いていますが、毎年の職員の採用には苦労しています。15年くらいには前には少なくとも30名の新卒者を採用することが出来ましたが、昨年は20名が必要なところ10名程度の採用で、今年はもっと厳しくなっています。人手不足は65歳までの定年延長と70歳までの再雇用で対応していますが、体力的な面と人件費の面では問題を抱えています。この地域は東京に近いこともあり、高校を出た若い人が東京に出ていき、地元には公務員や金融機関等の就職者以外は殆ど戻ってきません。もちろん、福祉に関心のある若者が保育士の資格を取ったりして入ってくることもあります。

私共では完全週休2日を取り、平均給与も全産業の全国平均よりある程度高く働きやすい環境があるためか職員の定着率が良くて一般的な施設の倍となっています。

職員寮が用意されています。

コロナ禍で相当影響を受けたと思いますが、その経験から何か変化したことはありますか。

コロナのクラスターが発生すると通所系の施設は一定期間閉鎖となり、入居系の施設でもコロナ患者は他の病院に入院することになってしまうので報酬が減収となり経済的に苦労が続きました。利用者の家族や職員に負担をかけないためにも、クラスターをとにかく出さないようにとワクチンを始め様々な対策を行いました。そして、現在も対策を重視して色々やっていますが、その中でも一番効果があるのは部屋の換気を十分行うことであるということに気が付き、あらゆるシーンで徹底的に換気を行うようにしています。インフルエンザ等の空気感染系の感染も防げていると思っています。

施設を運営していて現在直面している対応課題はなにかありますか。

施設の運営面においては先にも話しましたが人手不足の問題とインフレに対応しない報酬制度等があります。利用者に対する対応としては、最近増えて来ている発達障害の利用者の方への対応があります。私共の発達支援センターでは発達障害に特化した相談と臨床心理士のカウンセリングに応じています。また放課後等デイサービスとして学校を終わった後に預かる施設、保育園として学童前の発達障害の子供に対応する施設、旭市の委託事業として親子で通ってくる施設があり順次その需要に合わせてプログラムを増やしていっています。これらの事業は子供という将来の社会を担う人の育成という大切な事業であると考えています。

敷地内にお御堂が設置されていますが。

敷地内には小原ケイ記念聖堂というお御堂があります。小原ケイさんは買い戻しに協力した4人の女性の一人で社会福祉法人ロザリオの元后会の初代の理事長を歴任した方です。現在は毎週日曜日に銚子教会の渡辺神父様にミサの司式をしていただいています。

お御堂の設計は師イエズス会のシスター北爪によるものです。

この事業に関わっていてよかったと思う瞬間はどのような時ですか。

売上とか利益というものに民間企業ほどはこだわらないで経営ができて、直接に利用者の方やそのご家族の方の喜びが伝わってくるところがこの仕事をやっていて良いところであると思います。障害者の方々と職員が笑いながら一緒に何かをしている光景を見ているだけで、私の方も癒される感じがします。特に知的障害の方は気持ちがそのまま伝わってくるので、私共が日常忘れてしまった純粋で無垢なものを持っていて、私はそれらの人といると心が休まり、自らを省みる気持ちになります。

インタビュー終了後に旭市の本部敷地内の就労系の施設「みんなの家」のパン工房と喫茶ひまわりを案内していただきましたので、写真を中心にレポートしていきます。

就労促進事業所「みんなの家」の竹内さんにパン工房を案内してもらいました。

工房の中には本格的な製パン設備が整っています。職員の方5名、利用者の方17名で、毎日朝5時半から食パンを約120欣、約40種類の菓子パンを焼いています。日によってはサンドイッチ、ロールケーキ、お菓子類を作ることもあります。1人の職人さんの指導の下、利用者の方が分業して各々得意分野の仕事を丁寧に行う結果、評判の良いパンが毎日焼きあがります。

工房で焼かれたパンは施設内の直売所「ぱんやさん」を始めとして、地元のスーパーや道の駅、企業や県立匝瑳高校等にも配達され販売されています。

喫茶ひまわりです。厨房では利用者の方が調理を行い、サービスも利用者の方が職員の方と一緒に対応しています。麺類やご飯もの等食事もできます。施設の方以外にも地元の方も食べに来ていました。

はーとふるメッセ・オブ・ザ・イヤーで審査委員特別賞を受賞したスティクチーズケーキです。

まろやかな甘さと濃厚なクリームとチーズの香りがして大変おいしかったです。

「JOCカトリック東京働く人の家」訪問レポート

今回は、江東区永代にあるJOCカトリック東京働く人の家を訪問させていただきました。この施設は東京JOC(ジョック)の活動拠点や日本JOCの事務局として利用されています。JOCは「カトリック青年労働者運動」のフランス語の略です。この運動は1900年代の初頭のベルギーの司祭であったカルデン神父様(後の枢機卿)と何人かの若者によって始められました。当時、ベルギーでは多くの若者が労働者として過酷な環境もとで非人間的な扱いを受けていました。カルデン神父はこれらの若者の声に耳を傾け、彼らが人間としての尊厳を取り戻せるよう若者と活動を始め、その後その運動が世界的に広まりました。日本においては、1949年に九州の小倉に最初のJOCが設立され全国に広がりました。

当日はJOCの協力者であるピエール・ペラール神父様と日本JOCの全国会長新谷葵さんにお話を伺いました。

JOCカトリック東京働く人の家の正面入り口です。右側が蔵の中を改装した作りとなっています。

食堂から外を見た風景です。まさに隅田川のリバーサイドビューです。

食堂兼集会室でインタビューをしました。

JOCカトリック東京働く人の家はJOCの活動拠点として位置付けられますが、JOCとはどのような活動なのですか。

JOCは18歳から35歳までの働くまたは働きたいと思っている若者のグループです。

学生もその多くがアルバイトをしながら勉強をしているので、私たちのグループに入ってきます。JOCでは活動の計画、目標は若者のリーダー達が中心となって企画していきます。

私たちの活動は、「見る」「判断する」「実行する」というプロセスで勧められます。まず自分たちの仕事とか生活の現状を見ることから始めます。そして、常識とかに捉われず、イエスの生き方とか人を大切にするという価値観と心の目で判断をしていくことになります。この時に、他の仲間の考えを否定するのではなくお互いを大切にしながら自分の考えを伝えていきます。通常、友達同士で話す時は、現実の状況を話すことはありますが、なかなか、どうしてそうなっているのかということまでは踏み込んで話すことは余りありません。私たちは話し合いの中で、現状に至る原因をみていって、その背景やそのことで苦しめられている人は誰なのか、また反対にだれが豊かになっているのかということを考えていきます。そして、現状と理想とする環境や生活を見極め、理想に近づけるためにどう行動するかを考えます。JOCの集まりでは仲間の話すことを否定せずに受け入れる雰囲気があり、集まる若者たちがやすらぐ場所を目指しています。(新谷)

JOCは青年が置かれた現状を見ながら、自らで意識と現状を変革していくような環境と場所を提供しています。判断のところではイエスの生き方に照らし合わせたものとなっているかを協力者がサポートしています。それは単なる話し合いではなく変革につながる活動、現状をよくする活動です。若者の養成の出発は外からの教えではなく、若者自らの気持ちを引き出して「見る」、「判断する」、「実行する」というプロセスで行います。このJOCのプロセスは毎回変わりませんが、当然参加する人が次第に変わっていきますので、常にその内容は変わってくることになります。(ペラール神父様)

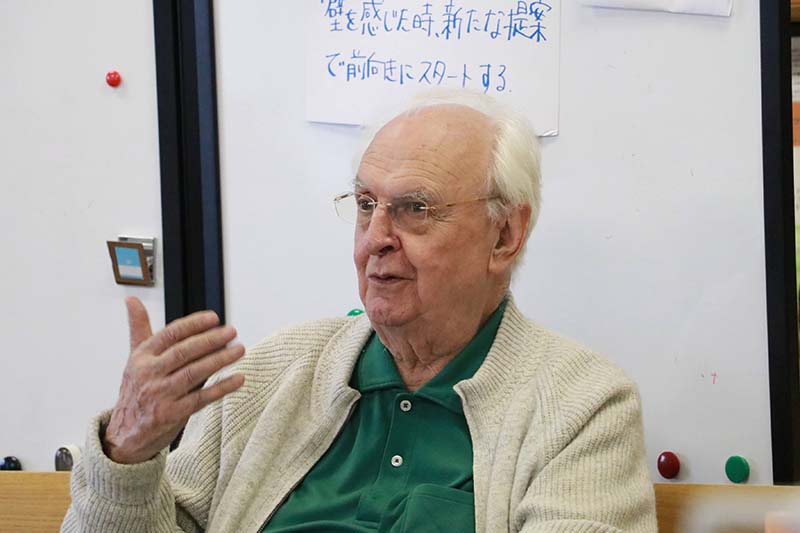

JOCの歴史について語るペラール神父様です。

若者の活動について語る新谷さんです。

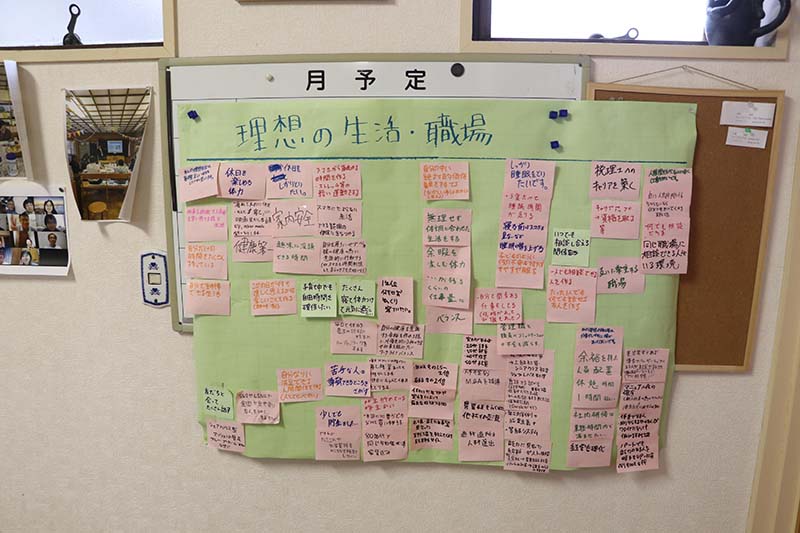

JOCの意義が表現されています。

JOCはカトリック信者以外の人も入っているのですね。

信徒以外も受け入れていますが、価値観はイエスの生き方に基づいた判断していくことになり、将来はイエスの生き方に習っていくことになるということで宣教の場でもあると思っています。排除ではなく受け入れること、人の状況をまず聞くこと等活動のプロセスはイエスの生き方に学んでいます。

JOCカトリック東京働く人の家が作られた経緯について教えてください。

働く人の家という施設は、信者でない働く若者でも集まりやすいようにと教会とは別の施設として兵庫県高砂で設立されたのが最初です。その後全国に作られていきました。東京でも働く若者が集える場所を要望していたところ、1974年に東京教区に寄付された建物を白柳枢機卿様のご尽力で東京働く人の家として使わせていただけることになり、東京JOCの活動拠点となりました。当時は大原神父様や吉田神父様が協力者の中心となって若者のサポートをしていました。それ以来、寄付を募りながら何回か改修を重ねて現在のこの建物となっています。

入口のサインボードです。

ミサができる小さな部屋があります。

現在、JOCはどのような活動をここで行っているのでしょうか。

私達は働く若者が集まる定例会をコロナ前までは毎週土曜日に行っていました。この定例会では先ほど述べたように、若者たちが主体的に「見る」「判断する」「行動する」というJOCの基本に沿ったプロセスで話し合いが行われます。その中では、各自から例えば「上司とのコミュニケーションがうまく取れない」「世間の動きを知らない」「眠れない」「元気になりたい」というような実行が可能な範囲の内容をテーマとしてあげて、それに対して皆がどう思うかを話します。今、日常生活で若者は「あなたはどう思うか」と聞かれる機会が少ないので、この自分の考えを話すことは大切だと思います。そして、みんなの意見を聞いた上で、各自がどう行動するかを考えて実行してみるということになります。この定例会では参加者全員でテーブルを囲み食事をすることを大切にしています。ここでは、大人はあくまでも協力者として判断のアドバイスをするにとどまります。この定例会はコロナ禍で一旦は集まれなくなりましたが、早い時期に月1回で再開され現在に至っています。毎月の定例会の他には、先日行われたJOCカトリック東京働く人の家の50周年の集会もここで開催しました。毎年若者のクリスマス会も開催します。

また、ここには泊まれる小部屋がいくつかあるので、若者がゆっくり休みたい時やJOCの集まりがあって全国から若者が集まった時になどに宿泊場所として使われることもあります。

さらに、ここで専門家による若者の職場における労働相談もやっています。最近は外国

人の若者たちからも様々な問題の相談を受けています。

毎年財政キャンペーンの一環として、自分たちで作ったカレンダー持って各教会を廻って販売しています。この活動で、小教区の若者と話す機会を得ることができます。

この施設は、景色もよく設備も充実しているので、空いている時に他の団体も使ってもいいと思っています。

JOCの活動の一端を知ることができます。

泊れるような部屋が用意されています。

幼児連れでも参加できるようベビサークルも用意されています。

永代カフェを始めたとのことですが。

定例会は基本的に若者の集まりですが、去年から原則として毎月1回第3日曜日にOB・OG等の大人が集まれる場所として永代カフェを始めました。永代カフェでは、8月の松浦悟郎司教様をお迎えした「平和をつくるためのダイアローグin永代カフェ」、9月には映画『ブラザー・サン シスター・ムーン』の上映など各回でテーマを決めて開催しています。昨年の夏にはビアガーデンも行いました。開催に付いては不定期となっており、Facebook等で情報を発信していますのでご興味のある方はご覧ください。

隅田川を眺めながらビールを飲めるとのことです。

集う若者の現状はどうですか。

80年代に比べてJOCの参加者数は減少していますが、その存在の重要性は増していると思います。特に東京の場合、若者は距離的に離れ、時間的に心理的にゆとりがなくて友達がなかなか作れないでいます。ここには現在、正規・パート・派遣等様様な働き方の若者が集まっています。コロナ禍を経て、集まる若者の生活にも変化が生じています。若者達は職場におけるシフト制や度重なる残業で精神的にも肉体的にも疲れてしまい、睡眠時間が足りていない人も多いのです。さらに、忙しさの中で食事も規則的に取れていないという現状もあります。定例会の各自からの話題にも「眠れない」「元気になりたい」「時間がない」ということがよく取り上げられます。そして、職場や家庭環境の厳しさから精神的に病んでいる若者が多くなってきているように思えます。家庭でも職場でも自分の気持ちを出して会話することが難しくなっているのではないでしょうか。

この様な現状の中で、JOCのように若者たちが、安心して心を開いて話す場があることは大切だと思います。若者は社会で挫折した場合でも、ここに来て、みんなに話をするうちに自信をつけて社会に戻って行くようになります。

また、最近の傾向として、ミヤンマーやベトナムの働く若者が参加するようになってきました。ここでは、私も時間をかけて外国から来ている若者と接することができます。

階段わきの壁には今までの活動の写真が貼ってあります。

外国人の働く若者にとってJOCはどの様な存在なのですか。

ある外国人の若者からは、祖国から来て、日本語も十分にできないまま職場に入り、職場の日本人と思う様には話せない状況にあって孤立していた時に、JOCに来て仲間がゆっくりと自分の話を聞いてくれていて、安心して話せる様になったという話を聞きました。

また、比較的年齢がある程度上になると若い人と繋がることが難しくなりますが、JOCでは年齢に関係なく仲間と話すことができるという話も聞きました。

ペラール神父様は来年帰国されるとのことですが。

私は札幌から15年前に来て東京JOCの協力者として働いています。今後、JOCの指導をしていく教区司祭、特に日本人司祭がいないという問題があります。先程も話しましたが、大原神父様や吉田神父様が担当していた時期もありました。近年、小教区司祭の役割が重視されて小教区外の社会の中の活動を担当してもらえる方が見つからないというのが現状です。JOCの活動自体は協力者としてOB・OGがいて、現在も一緒に活動しているので私が帰国した後も続いていけると確信しています。

現在の課題はどんなものがありますか。

コロナ禍後に現在まで定例会が月1回の開催となっていますが、コロナ禍前と同じように週一回開催に持って行けないかと思っています。若者の現状をみれば、多忙、疲れがありここに集まること自体が難しい状況にありますが、本当はこのような現状に抗うためにも集まる回数を増やす必要があるのではないかと思っています。

活動をやっていて良かったと思う時はどんな時ですか。

参加している仲間が元気になっていく姿を見る時や、自分でももやもやしている時にここに来て仲間に会うと元気がもらえます。一人で考えているとどんどんわからなくなるが、みんなと話すことで自分のなかで整理がついてきて一歩前に進める様になります。

ここの仲間が歳をとっても人生の仲間であり続けているOB・OGの姿をみて、自分たちもそうありたいと感じています。

カリタス東京活動報告

「生活困窮者支援フェスタ」を開催しました

11月の年間第33主日(「王であるキリスト」の祭日の前の主日)は「貧しい人のための世界祈願日」です。祈願日の前日11月16日土曜日、東京カテドラル構内を会場として「生活困窮者支援フェスタ」を開催しました。

午前11時から関口教会の調理室にて炊き出し調理体験。活動団体ほしのいえ、田園調布教会グループ、松戸教会グループ、西千葉教会グループがスタッフとして調理指導しながら、カレーライス、おにぎり、豚汁を作りました。約40人が参加しました。その後、イベント参加者全員で試食会。調理したものを皆で食べました。午後2時からケルンホールで吉水岳彦(よしみず がくげん)さん(浄土宗光照院 住職)の講演会。テーマは「路上のいのちに向き合う 宗教を超えて」。山谷地域で育った吉水さんの小さい頃の体験、自ら立ち上げた支援活動団体の様子、そして宗教・宗派を超えた連携の重要性などをお話しいただきました。約80人が参加しました。午後4時からは、カテドラル地下聖堂で小池亮太神父(カリタス東京常任委員長)の司式で、「貧しい人のための世界祈願日ミサ」を捧げました。また、当日ケルンホールでは活動7団体が出展して活動紹介や物品頒布を行い、合わせて、活動16団体の紹介写真展示も行いました。

能登半島地震・大雨災害ボランティア参加報告

カリタスのとサポートセンターのボランティアに参加してきました。前回はレンタカーを運転して行きましたが、今回は高速バスを利用してみました。

11月22日(金):移動日。朝6:55バスタ新宿発の高速バスで富山へ。約7時間のバス旅。その後は電車で七尾まで移動。午後5時過ぎに、七尾教会の場所にある七尾ボランティアベースにチェックイン。その後ベースのオリエンテーション。

11月23日(土):朝の祈り、朝食後、8:15に七尾の民間災害ボランティアセンターに向けて出発。ボランティア登録、オリエンテーションの後、いくつかのグループに分かれて現場に。この日の活動は、七尾市内の公費解体が決まった家屋の家財搬出でした。民間災害ボランティアセンターの方には、まだ同様の支援要請が180件ほど寄せられているそうです。ベースに戻った後は、ベーススタッフ、シスターズリレーのシスター、ボランティア全員でその日の活動の分かち合いを行いました。

11月24日(日):この日も、民間災害ボランティアセンターに登録して、家財類の搬出作業でした。ベースに戻った後、分かち合い。七尾で夕食を済ませて、再び電車で富山へ。23:30富山発の夜行バスに乗り、翌朝6:30にバスタ新宿まで帰ってきました。

間もなく震災から1年になりますが、家屋解体にともなう家財搬出のボランティアニーズはまだ当分続くものと思われます。カリタスのとサポートセンターの活動にご協力をお願いいたします。